El escultor que talló a la Macarena tuvo que inspirarse en la gracia sobrenatural con la que Murillo recreó a la Virgen en la segunda mitad del siglo XVII. Un periodo lleno de tinieblas y adversidades, como las epidemias de peste de 1649 y 1650, pero también una etapa en la que la efervescencia religiosa suscitó la devoción de la piedad popular hacia la Virgen, en medio del debate teológico desatado sobre la concepción inmaculada de María. A partir de 1654, la cofradía de la Sentencia, del gremio de los hortelanos, comenzó a adquirir cierto auge, después de haberse incorporado a la nómina de las hermandades que realizaban estación de penitencia en Semana Santa y trasladar su residencia canónica, desde el convento de San Basilio, a la parroquia de San Gil, donde terminó haciéndose propietaria de una capilla en 1670.

El escultor que talló a la Macarena tuvo que inspirarse en la gracia sobrenatural con la que Murillo recreó a la Virgen en la segunda mitad del siglo XVII. Un periodo lleno de tinieblas y adversidades, como las epidemias de peste de 1649 y 1650, pero también una etapa en la que la efervescencia religiosa suscitó la devoción de la piedad popular hacia la Virgen, en medio del debate teológico desatado sobre la concepción inmaculada de María. A partir de 1654, la cofradía de la Sentencia, del gremio de los hortelanos, comenzó a adquirir cierto auge, después de haberse incorporado a la nómina de las hermandades que realizaban estación de penitencia en Semana Santa y trasladar su residencia canónica, desde el convento de San Basilio, a la parroquia de San Gil, donde terminó haciéndose propietaria de una capilla en 1670.

Leer artículo completo: http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/murillo-la-macarena-121571-1514969529.html

En el transcurso de la XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales en defensa del Patrimonio, celebrada en Málaga del 25 al 28 del pasado mes de mayo, Hispania Nostra se dio a conocer una de sus propuestas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: “que todas las campanas Europeas de toque manual suenen a la vez en un día y hora determinados”.

En el transcurso de la XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales en defensa del Patrimonio, celebrada en Málaga del 25 al 28 del pasado mes de mayo, Hispania Nostra se dio a conocer una de sus propuestas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: “que todas las campanas Europeas de toque manual suenen a la vez en un día y hora determinados”.

Las campanas son los instrumentos más antiguos que tenemos y conservan su sonoridad originaria.Tienen un lenguaje propio, civil y religioso, reglado por la tradición y recogido en libros que interpretan los campaneros. Campanas y campanarios con formas y repiques propios según las zonas, es un Patrimonio compartido con la mayoría de los países europeos y americanos.

Por otra parte el Senado aprobó (13 de junio de 2017) una moción conjunta de varios grupos parlamentarios por el que se declara el toque de campanas tradicional como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).

No podemos pasar por alto estas dos iniciativas en una ciudad como es Écija, con uno de los mejores conjuntos de campanarios de España y con una importante nómina de campanas.Los repiques en Écija siempre han sido una gran sinfonía de bronces, aunque lamentablemente hoy venidos a menos debido a la electrificación de las campanas. La modernidad ha suprimido la mano de obra de los campaneros, en aras de la comodidad y la economía de las parroquias con motores que mediante pulsadores hacen girar las campanas, pero su mecanización ha supuesto, en cambio, que sus toques sean monótonos, sin ritmo ni compás. La electrificación de los campanarios ecijanos durante estos últimos años, como digo, ha supuesto un duro golpe a la belleza de la ejecución de los repiques al perder su musicalidad, al igual que se pierde la posibilidad de combinar ritmos, resonancias y fuerza, ya que cuando se tocaban a brazo era posible regular estos factores. Ya no es posible conjugar el volteo de las “medianas”, “esquila” y “esquilón” con el ritmo acompasado con la “gorda” que no es de volteo. Hacer el “trían” y finalizar con el “sino” bueno; tocar las calendas o concluir con los diez golpes de ritual. Y ni mucho menos dejar la campana “muda”, para lo cual todos los campaneros se reunían en la de mejor tono y, aunando esfuerzo, tiraban de la cuerda que les tensaba “el guía” para conseguir que la velocidad apagara su sonido y que volviera suave, muy suave, hasta alcanzar la explosión de júbilo y alegría que aquella campana podía transmitir y de esta forma llegar a todos los confines de la ciudad.Y es que en Écija siempre hubo gran afición a repicar. Era frecuente ver en tiempos pasados voltear abrazados a la campana por la parte exterior de la torre, en un desafío de equilibrio. Adultos y jóvenes, a las órdenes del campanero oficial de la iglesia, participaban en algo que se ha venido en llamar el arte de voltear las campanas. Arte que, en nuestra población, se ha mantenido durante muchos siglos, toda vez que atesora como preciadas joyas magníficas campanas en cada una de sus once torres maravillosas”.No hay que olvidar que las parroquias tenían sus propios campaneros, que eran ministros de la iglesia. Su dedicación era plena, es decir, las veinticuatro horas del día y, precisamente por esa dedicación, se les daba vivienda, que preferentemente estaba situada a los pies de la torre. Los campaneros titulares no sólo tenían la misión de ejecutar los toques, que tienen su encanto y riesgo, sino también su conservación: engrase de sus ejes, verificando todas sus piezas, y restaurando, cuando el tiempo lo precisaba, los antiguos yugos de encinas. Trabajo que requería profesionalidad y garantía, principalmente, en la fijación de los badajos que van cogidos con pellejo de yerga de toro y asegurados a su vez, con una cuerda que actúa de “chivato”. Operación que se debe realizar, como menos, cada cinco años. Era evidente pues la importancia de esta profesión dentro de las actividades parroquiales.

No podemos pasar por alto estas dos iniciativas en una ciudad como es Écija, con uno de los mejores conjuntos de campanarios de España y con una importante nómina de campanas.Los repiques en Écija siempre han sido una gran sinfonía de bronces, aunque lamentablemente hoy venidos a menos debido a la electrificación de las campanas. La modernidad ha suprimido la mano de obra de los campaneros, en aras de la comodidad y la economía de las parroquias con motores que mediante pulsadores hacen girar las campanas, pero su mecanización ha supuesto, en cambio, que sus toques sean monótonos, sin ritmo ni compás. La electrificación de los campanarios ecijanos durante estos últimos años, como digo, ha supuesto un duro golpe a la belleza de la ejecución de los repiques al perder su musicalidad, al igual que se pierde la posibilidad de combinar ritmos, resonancias y fuerza, ya que cuando se tocaban a brazo era posible regular estos factores. Ya no es posible conjugar el volteo de las “medianas”, “esquila” y “esquilón” con el ritmo acompasado con la “gorda” que no es de volteo. Hacer el “trían” y finalizar con el “sino” bueno; tocar las calendas o concluir con los diez golpes de ritual. Y ni mucho menos dejar la campana “muda”, para lo cual todos los campaneros se reunían en la de mejor tono y, aunando esfuerzo, tiraban de la cuerda que les tensaba “el guía” para conseguir que la velocidad apagara su sonido y que volviera suave, muy suave, hasta alcanzar la explosión de júbilo y alegría que aquella campana podía transmitir y de esta forma llegar a todos los confines de la ciudad.Y es que en Écija siempre hubo gran afición a repicar. Era frecuente ver en tiempos pasados voltear abrazados a la campana por la parte exterior de la torre, en un desafío de equilibrio. Adultos y jóvenes, a las órdenes del campanero oficial de la iglesia, participaban en algo que se ha venido en llamar el arte de voltear las campanas. Arte que, en nuestra población, se ha mantenido durante muchos siglos, toda vez que atesora como preciadas joyas magníficas campanas en cada una de sus once torres maravillosas”.No hay que olvidar que las parroquias tenían sus propios campaneros, que eran ministros de la iglesia. Su dedicación era plena, es decir, las veinticuatro horas del día y, precisamente por esa dedicación, se les daba vivienda, que preferentemente estaba situada a los pies de la torre. Los campaneros titulares no sólo tenían la misión de ejecutar los toques, que tienen su encanto y riesgo, sino también su conservación: engrase de sus ejes, verificando todas sus piezas, y restaurando, cuando el tiempo lo precisaba, los antiguos yugos de encinas. Trabajo que requería profesionalidad y garantía, principalmente, en la fijación de los badajos que van cogidos con pellejo de yerga de toro y asegurados a su vez, con una cuerda que actúa de “chivato”. Operación que se debe realizar, como menos, cada cinco años. Era evidente pues la importancia de esta profesión dentro de las actividades parroquiales.

Recuérdese también cómo el boato de los oficios religiosos, entierros, funerales, bodas, etc. lo daban las campanas. De ahí que las parroquias les asignaran un salario equiparable a los organistas y sólo superado por el crucero y el sochantre.

Si tomamos como referencia el año 1837 y, en el caso de la Parroquia de Santa Cruz, los salarios de los ministros de esta iglesia eran los siguientes: Sochantre 400 reales, más 100 que percibían como gratificación por enseñar la doctrina y cantar las calendas; sacristán menor 350; pertiguero 200; crucero 600 y campaneros 400. Pero no siempre se les abonaba en metálico a estos ministros. Al campanero oficial de la Parroquia de Santa Cruz, Pablo Jaén, se le satisfacía su salario con 12 fanegas de trigo y cuatro fanegas de especies y, el resto, en dinero.

Si tomamos como referencia el año 1837 y, en el caso de la Parroquia de Santa Cruz, los salarios de los ministros de esta iglesia eran los siguientes: Sochantre 400 reales, más 100 que percibían como gratificación por enseñar la doctrina y cantar las calendas; sacristán menor 350; pertiguero 200; crucero 600 y campaneros 400. Pero no siempre se les abonaba en metálico a estos ministros. Al campanero oficial de la Parroquia de Santa Cruz, Pablo Jaén, se le satisfacía su salario con 12 fanegas de trigo y cuatro fanegas de especies y, el resto, en dinero.

Hay que resaltar la especial dedicación del campanero de la Iglesia de Santa Cruz, en el que se unían la pericia y el sentido artístico en el tocar las campanas, sino la atención del reloj de la torre, circunstancia que le hacía uno de los mejor pagados.

No se puede olvidar también que era el único oficio que podía ejercer la mujer dentro de las tareas auxiliares de la iglesia. Recordamos a este respecto cómo en las de Santa María y Santa Cruz, los últimos campaneros fueron mujeres: y que, al fallecer éstas, se extinguieron estas plazas, ocupándolas los sacristanes respectivos, auxiliados por jóvenes aficionados.

Hasta fechas recientes, en los campanarios se venían efectuando tradicionalmente una serie de toques, según las horas y solemnidades del día, bajo la dirección del campanero oficial.Estos toques, entre otros, eran los siguientes:Ángelus, Medio día., Vísperas, Oración. Ánimas (último toque en recuerdo de los difuntos).Calendas (Navidad y titular de la parroquia).Misas (3 llamadas).Viático (salida del Santísimo para los enfermos).Agonía (para recordar a los fieles la obligación de rogar por el difunto). Repiques de 40 horas.

Repiques del Alba (6 mañana).Repiques del Titular y fiestas solemnes.Dobles de primeraDobles de segundaDobles de terceraDobles de cuarta Matraca (sólo el Viernes Santo).Avisos (fuego en la feligresía, a acólitos, cabildo, etc).

Repiques del Alba (6 mañana).Repiques del Titular y fiestas solemnes.Dobles de primeraDobles de segundaDobles de terceraDobles de cuarta Matraca (sólo el Viernes Santo).Avisos (fuego en la feligresía, a acólitos, cabildo, etc).

El repique general que más campaneros concentraba en una torre era el de las 40 horas. Estos se iniciaban con el toque de las 11:30 y a continuación en el de las 12:00, que era ya repique general; con “sino” parado. A las 3:00 se volvía a repicar pero esta vez sólo con las campanas pequeñas o esquilas.

Otro toque peculiar en la ciudad eran los de calendas. Éste se ejecutaba con las campanas que no eran de volteo. En el caso de la torre de Santiago, con la “Gorda’ y la “Mediana’. Se iniciaba con toque muy suave, casi imperceptible hasta llegar a la máxima intensidad que el campanero podía imprimir, para, desde ese punto, reducir el ritmo paulatinamente hasta que se iniciaba el repique general en el que participaban, según los casos, entre 10 y 15 personas.

LOS CAMPANARIOS ECIJANOS SEGÚN SUS CAMPANAS.

I.- CAMPANAS EN ESPADAÑAS

a) Rurales 10

b) urbanas 33

II.- CAMPANAS EN TORRES.

SantaCruz ………………………………. 9

LasGemelas…………………………….0

Ntra Sra. del Carmen ………………… 2

SantoDomingo …………………….3

SantaAna …………………..4

SantaMaría ……………………10

LaVictoria…………………………1

Santiago el Mayor …………….6

SanGil ……………………………….5

SanJuan Bautista………………………8

TOTAL 48

RESUMEN DE CAMPANAS.

Campanas en espadañasRústicas 10

Campanas en espadañasUrbanas 33

Campanas en Torres 48

Otras4

Total de campanas en Ecija 95

La Iglesia de San Fulgencio de la pedanía de Villanueva del Rey, no tiene espadaña perosí una pequeña campana. Se encuentra colocada en una estructura metálica adosada al costado del edificio.

En el Museo Arqueológico de SantaMaría se encuentra expuesta la famosa campana verde, del siglo XV, que tiene el interés de reproducir el Pendón de Écija.

Fuente. Catálogo de las Torres y Espadañas Ecijanas. Juan Méndez Varo.

Este verano he tenido la dicha de pasar unos días de retiro espiritual en la abadía de Sobrado de los Monjes (La Coruña) y he tenido oportunidad asimismo de examinar con detalle la impresionante capilla del Rosario situada en el colateral del presbiterio, en la nave del evangelio.

Este verano he tenido la dicha de pasar unos días de retiro espiritual en la abadía de Sobrado de los Monjes (La Coruña) y he tenido oportunidad asimismo de examinar con detalle la impresionante capilla del Rosario situada en el colateral del presbiterio, en la nave del evangelio.

Conocemos que en 29 de junio de 1589 Fray Lorenzo de San Agustín vino al monasterio a requerimiento del abad dom Atilano de la Cruz y la comunidad de monjes y erigió solemnemente, en nombre del Maestro General de la Orden de Predicadores, la Cofradía del Rosario.

LEER ARTÍCULO COMPLETO

Traemos hasta aquí un ejemplo de los más absurdos e irresponsables derribos de una pieza del rico patrimonio artístico de la ciudad de Écija que se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX. Incomprensiblemente, la Iglesia de la Victoria, perteneciente a la ex-comunidad de los Mínimos, quedó mutilada por la desidia de los responsables: las dos portadas quedaron separadas del templosin que se llegaran a ejecutar ningún tipo de obra de consolidación.

Traemos hasta aquí un ejemplo de los más absurdos e irresponsables derribos de una pieza del rico patrimonio artístico de la ciudad de Écija que se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX. Incomprensiblemente, la Iglesia de la Victoria, perteneciente a la ex-comunidad de los Mínimos, quedó mutilada por la desidia de los responsables: las dos portadas quedaron separadas del templosin que se llegaran a ejecutar ningún tipo de obra de consolidación.

Hasta el año 1965, en que dieron comienzo las polémicas obras, el templo poseía una gran nave y crucero, cubierta de artesa de recuerdos mudejáricos con interesante retablística. A todo ello se suma que parte de la retablística del templo fue trasladada a otras ciudades, entre ellas a Aracena, curiosamente ciudad natal del arquitecto que dirigía sus obras. El riquísimo artesonado fue también vendido y el bello cancel (que fue desmontado y trasladado al Palacio de Peñaflor), ha sido restaurado, afortunadamente, por la Hermandad del Cristo del Confalón.

Años después de las desafortunadas obras, tanto la torre como sus dos bellas portadas (una de acceso a través de la calle Victoria y otra a través de la calle Cristo de Confalón, presentan un lamentable estado de abandono y al borde de la ruina total.

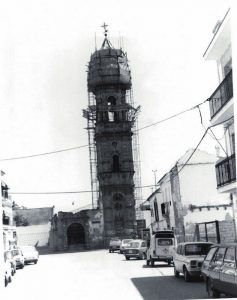

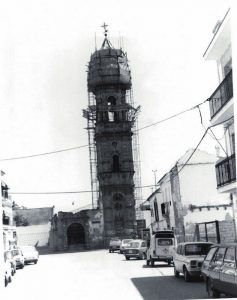

En una de las fotografías se puede apreciar los andamios que fueron puestos para proceder a la restauración parcial de la torre de la Victoria con motivo de los desprendimientos que sufrió estaen el mes de junio de 1980. La obra, realizada por una empresa sevillana y, con la oportuna autorización del servicio de restauración de monumentos, fuetambién muy polémica. Si bien se consolidaron algunas piezas que se venían desprendiendo del chapitel, se optó, en vez de reintegrar los azulejos porenlucir con cemento y pintar, en blanco y azul dicho chapitel. El tiempo pronto puso al descubierto la nefasta ejecución de las obras.

En una de las fotografías se puede apreciar los andamios que fueron puestos para proceder a la restauración parcial de la torre de la Victoria con motivo de los desprendimientos que sufrió estaen el mes de junio de 1980. La obra, realizada por una empresa sevillana y, con la oportuna autorización del servicio de restauración de monumentos, fuetambién muy polémica. Si bien se consolidaron algunas piezas que se venían desprendiendo del chapitel, se optó, en vez de reintegrar los azulejos porenlucir con cemento y pintar, en blanco y azul dicho chapitel. El tiempo pronto puso al descubierto la nefasta ejecución de las obras.

El ex-convento de la Victoria, tan ligado a la historia de la ciudad de Écija, hoy simboliza la incuria que ha arruinado tanta riqueza del patrimonio artístico

Fuente. Así era mi barrio, Así era mi ciudad.

Juan Méndez Varo.

Las rogativas, ritos populares católicos de súplica, frecuentemente acompañados de procesiones, se celebran con motivo de necesidades ocasionales. Los ecijanos, a través del tiempo, han acudido a las imágenes de más devoción popular en los casos de necesidad y preocupación generalizada. Y, posiblemente, una de las imágenes que con más frecuencia ha salido con este fin ha sido el Cristo de Confalón, que se venera en la Iglesia de la Victoria, y siempre, con una petición secular en Écija: implorar su auxilio para remediar la pertinaz sequía.

Las rogativas, ritos populares católicos de súplica, frecuentemente acompañados de procesiones, se celebran con motivo de necesidades ocasionales. Los ecijanos, a través del tiempo, han acudido a las imágenes de más devoción popular en los casos de necesidad y preocupación generalizada. Y, posiblemente, una de las imágenes que con más frecuencia ha salido con este fin ha sido el Cristo de Confalón, que se venera en la Iglesia de la Victoria, y siempre, con una petición secular en Écija: implorar su auxilio para remediar la pertinaz sequía.

Para decidir la salida en rogativa dela imagen del Cristo de Confalón, la Hermandad se reunía con carácter extraordinario, e incluso como ocurrió el Cabildo celebrado el día 15 de abril de 1896, en el propio domicilio de su hermano mayor, el marqués de Peñaflor. Ésta convocatoria se hace a petición de Francisco Soria, miembro de la Hermandad de “Luz y Vela”, y varios señores más, con el fin de aprobar la salida en rogativa del Santo Cristo “para remediar la grave sequía que se experimentaba”. Una vez debatida la petición, y si se accedía a ello, la hermandad ordenaba la salida de su titular y marcaba el itinerario. En ésta que nos referimos, la procesión en rogativa salió desde la iglesia de la Victoria para continuar por la calle Cambroneras, a cuyo final tomó a la izquierda para seguir por el camino de la Guitarrera en dirección al Cerro de la Pólvora y, desde ahí, regresar al templo(1).

La primera salida en rogativa del presente siglo, que tengamos noticias, se aprueba en Cabildo celebrado a las quince horas del día 10 de abril de 1903, después de finalizar los cultos de las tres horas que se celebraban en la iglesia de la Victoria el Viernes Santo, En esta ocasión la convocatoria se lleva cabo a instancia de “varias personas distinguidas de la ciudad y como consecuencia de la época que se atravesaba debido a la sequía”. La Hermandad lo aprueba, pero en esta ocasión modifica su itinerario efectuándose desde la propia iglesia para tomar la calle Victoria, girar a la izquierda para seguir por la carretera de Osuna, camino de Granada, y regresar por la calle Cambroneras al templo.

La fotografía de la salida de Cristo de Confalón de la Iglesia de la Victoria que hemos recuperado del archivo de la hermandad, pertenece a la rogativa que tuvo lugar el día 4 de abril de 1929. Tiene la originalidad, con respecto a las tradicionales, que el Cristo es portado con el “paso” con el que hace su salida procesional el Jueves Santo.

(1)Libro Actas de Cabildos de la Hermandad.

Fuente: Imágenes y Recuerdos de la ciudad de Écija. Juan Méndez Varo.

El excatedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia es uno de los pocos comensales que tuvieron el privilegio de cenar con Joaquín Romero Murube la noche del 14 de noviembre de 1969, muy pocas horas antes de que sufriese el infarto de miocardio que le causó la muerte al que había sido director-conservador del Alcázar. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Hispalense Jaime García Añoveros, que luego llegaría a ser ministro de Hacienda con UCD, fue el anfitrión del banquete, organizado en el salón comedor de su piso del entonces flamante barrio de Los Remedios. Según rememora Olivencia, Romero Murube no era una persona de militancia activa, ni mucho menos conspirador. Su posicionamiento lo cataloga como el de un intelectual libre e independiente, que nunca aceptó ataduras de nadie. En definitiva, un ejemplar empleado público, tal como llegó a autodefinirse el propio Joaquín entre plato y plato.

El excatedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia es uno de los pocos comensales que tuvieron el privilegio de cenar con Joaquín Romero Murube la noche del 14 de noviembre de 1969, muy pocas horas antes de que sufriese el infarto de miocardio que le causó la muerte al que había sido director-conservador del Alcázar. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Hispalense Jaime García Añoveros, que luego llegaría a ser ministro de Hacienda con UCD, fue el anfitrión del banquete, organizado en el salón comedor de su piso del entonces flamante barrio de Los Remedios. Según rememora Olivencia, Romero Murube no era una persona de militancia activa, ni mucho menos conspirador. Su posicionamiento lo cataloga como el de un intelectual libre e independiente, que nunca aceptó ataduras de nadie. En definitiva, un ejemplar empleado público, tal como llegó a autodefinirse el propio Joaquín entre plato y plato.

Olivencia no considera, por tanto, que Romero Murube compartiese en aquel momento su misma idea política ni de la de García Añoveros -ambos situados más al centro que Joaquín-, como fundadores muy pocos años después del Partido Social Liberal Andaluz, finalmente integrado en la Unión de Centro Democrático de Suárez. Romero Murube se encontraba la noche de su última cena muy cerca del «cura rojo». A una pregunta de Pablo Atienza, marqués de Salvatierra, sobre el sonriente sacerdote que tanto simpatizaba con la izquierda, contestó Joaquín presumiendo de ser un gran conocedor de José María Javierre, cuya pluma también piropeó. El entonces director de «El Correo de Andalucía» comenzó a defender los derechos de los trabajadores frente a los dictámenes del franquismo, amparándose en la protección del cardenal Bueno Monreal y comenzó a pensar en los valores democráticos al regreso de Roma, después del Concilio Vaticano II en 1965. Y Romero Murube, según recuerda Olivencia, ciertamente se sentía bastante comprometido con ellos.

Con la irrupción del desarrollismo franquista propulsado por los tecnócratas, a inicios de los años 60, llegó a Sevilla la picota y comenzaron a acometerse grandes obras de transformación. Es entonces cuando estalla Joaquín y se emplea a fondo contra la destrucción patrimonial mediante una combativa lucha intelectual, principalmente desarrollada desde las páginas de este periódico con aquellos artículos tan peleones. Romero Murube no se oponía a una adaptación a los tiempos. Lo que pretendía impedir era que la evolución fuese solo materialista y arrolladora.

Pese a la declaración de conjunto histórico-artístico monumental en 1964, Urbanismo no impedía la demolición y resolvía los expedientes de infracciones urbanísticas mediante la liquidación de una sanción económica. No pudieron salvarse de la especulación algunos conventos ni muchas casas palacio. Así comenzó a certificarse la defunción de buena parte del caserío antiguo y la idiosincrasia arquitectónica de la ciudad.

Libro sobre Sevilla

El asunto que verdaderamente había motivado la convocatoria de la cena -que sirvió como estreno de una majestuosa lámpara de cristal de murano colocada con el asesoramiento artístico de Joaquín-, fue el ambicioso proyecto editorial que Murube llevaba meses coordinando después de haber entusiasmado a García Añoveros, con cuyo concurso había logrado el patrocinio del Banco Urquijo, del que el catedrático era director de estudios. Romero Murube estaba capacitado para diseccionar e interpretar como nadie la identidad socio cultural sevillana y concebir aquel proyecto respetando su tradición y previendo la modernidad. Siguiendo la estela de otros libros editados en capitales europeas (París y Venecia), Romero Murube había ideado realizar un amplio estudio de autorías conjuntas que se titularía «Sevilla, biografía de una ciudad», con la coordinación de Muñoz Rojas, el propio Jaime García Añoveros, José Guerrero Lovillo y Francisco Aguilar Piñal. Un resumen elegante, agudo y completo de una ciudad vitalista, aún viva, no petrificada en el pasado. Se celebraron varias reuniones en la sede sevillana del Banco Urquijo y levantó actas de todas las sesiones el historiador Aguilar Piñal. A sus 86 años, desde su residencia en Madrid, recuerda que los borradores de aquel gran trabajo que finalmente no vio la luz, tras el repentino fallecimiento de Romero Murube, los depositó en el Archivo Municipal de Sevilla.

El testimonio más hermoso de Olivencia sobre el poeta del Alcázar lo define como un «amante de Sevilla», cuyo dolor fueron todas las transgresiones que se cometieron. A su juicio, fue un ser con una extraordinaria sensibilidad poética, un gran filósofo y, sobre todo, dotado de una actitud ética muy elogiable. Entendía que los sevillanos tenían la obligación moral de conservar el tesoro que se estaba dilapidando. Aunque había nacido en la calle Real de Villafranca de Los Palacios en 1904, el mismo Romero Murube dejó escrito que, cuando se muriese, quería ser la gracia pura de una ciudad de la que estaba locamente enamorado. Así lo reconoce en su Canción del Amante andaluz, en la que proclama emocionado y orgulloso: «…qué novia tengo en el aire de Sevilla».

http://sevilla.abc.es/cultura/libros/sevi-ultima-cena-joaquin-romero-murube-201711150941_noticia.html

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

El escultor que talló a la Macarena tuvo que inspirarse en la gracia sobrenatural con la que Murillo recreó a la Virgen en la segunda mitad del siglo XVII. Un periodo lleno de tinieblas y adversidades, como las epidemias de peste de 1649 y 1650, pero también una etapa en la que la efervescencia religiosa suscitó la devoción de la piedad popular hacia la Virgen, en medio del debate teológico desatado sobre la concepción inmaculada de María. A partir de 1654, la cofradía de la Sentencia, del gremio de los hortelanos, comenzó a adquirir cierto auge, después de haberse incorporado a la nómina de las hermandades que realizaban estación de penitencia en Semana Santa y trasladar su residencia canónica, desde el convento de San Basilio, a la parroquia de San Gil, donde terminó haciéndose propietaria de una capilla en 1670.

El escultor que talló a la Macarena tuvo que inspirarse en la gracia sobrenatural con la que Murillo recreó a la Virgen en la segunda mitad del siglo XVII. Un periodo lleno de tinieblas y adversidades, como las epidemias de peste de 1649 y 1650, pero también una etapa en la que la efervescencia religiosa suscitó la devoción de la piedad popular hacia la Virgen, en medio del debate teológico desatado sobre la concepción inmaculada de María. A partir de 1654, la cofradía de la Sentencia, del gremio de los hortelanos, comenzó a adquirir cierto auge, después de haberse incorporado a la nómina de las hermandades que realizaban estación de penitencia en Semana Santa y trasladar su residencia canónica, desde el convento de San Basilio, a la parroquia de San Gil, donde terminó haciéndose propietaria de una capilla en 1670.

En el transcurso de la XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales en defensa del Patrimonio, celebrada en Málaga del 25 al 28 del pasado mes de mayo, Hispania Nostra se dio a conocer una de sus propuestas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: “que todas las campanas Europeas de toque manual suenen a la vez en un día y hora determinados”.

En el transcurso de la XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales en defensa del Patrimonio, celebrada en Málaga del 25 al 28 del pasado mes de mayo, Hispania Nostra se dio a conocer una de sus propuestas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: “que todas las campanas Europeas de toque manual suenen a la vez en un día y hora determinados”. No podemos pasar por alto estas dos iniciativas en una ciudad como es Écija, con uno de los mejores conjuntos de campanarios de España y con una importante nómina de campanas.Los repiques en Écija siempre han sido una gran sinfonía de bronces, aunque lamentablemente hoy venidos a menos debido a la electrificación de las campanas. La modernidad ha suprimido la mano de obra de los campaneros, en aras de la comodidad y la economía de las parroquias con motores que mediante pulsadores hacen girar las campanas, pero su mecanización ha supuesto, en cambio, que sus toques sean monótonos, sin ritmo ni compás. La electrificación de los campanarios ecijanos durante estos últimos años, como digo, ha supuesto un duro golpe a la belleza de la ejecución de los repiques al perder su musicalidad, al igual que se pierde la posibilidad de combinar ritmos, resonancias y fuerza, ya que cuando se tocaban a brazo era posible regular estos factores. Ya no es posible conjugar el volteo de las “medianas”, “esquila” y “esquilón” con el ritmo acompasado con la “gorda” que no es de volteo. Hacer el “trían” y finalizar con el “sino” bueno; tocar las calendas o concluir con los diez golpes de ritual. Y ni mucho menos dejar la campana “muda”, para lo cual todos los campaneros se reunían en la de mejor tono y, aunando esfuerzo, tiraban de la cuerda que les tensaba “el guía” para conseguir que la velocidad apagara su sonido y que volviera suave, muy suave, hasta alcanzar la explosión de júbilo y alegría que aquella campana podía transmitir y de esta forma llegar a todos los confines de la ciudad.Y es que en Écija siempre hubo gran afición a repicar. Era frecuente ver en tiempos pasados voltear abrazados a la campana por la parte exterior de la torre, en un desafío de equilibrio. Adultos y jóvenes, a las órdenes del campanero oficial de la iglesia, participaban en algo que se ha venido en llamar el arte de voltear las campanas. Arte que, en nuestra población, se ha mantenido durante muchos siglos, toda vez que atesora como preciadas joyas magníficas campanas en cada una de sus once torres maravillosas”.No hay que olvidar que las parroquias tenían sus propios campaneros, que eran ministros de la iglesia. Su dedicación era plena, es decir, las veinticuatro horas del día y, precisamente por esa dedicación, se les daba vivienda, que preferentemente estaba situada a los pies de la torre. Los campaneros titulares no sólo tenían la misión de ejecutar los toques, que tienen su encanto y riesgo, sino también su conservación: engrase de sus ejes, verificando todas sus piezas, y restaurando, cuando el tiempo lo precisaba, los antiguos yugos de encinas. Trabajo que requería profesionalidad y garantía, principalmente, en la fijación de los badajos que van cogidos con pellejo de yerga de toro y asegurados a su vez, con una cuerda que actúa de “chivato”. Operación que se debe realizar, como menos, cada cinco años. Era evidente pues la importancia de esta profesión dentro de las actividades parroquiales.

No podemos pasar por alto estas dos iniciativas en una ciudad como es Écija, con uno de los mejores conjuntos de campanarios de España y con una importante nómina de campanas.Los repiques en Écija siempre han sido una gran sinfonía de bronces, aunque lamentablemente hoy venidos a menos debido a la electrificación de las campanas. La modernidad ha suprimido la mano de obra de los campaneros, en aras de la comodidad y la economía de las parroquias con motores que mediante pulsadores hacen girar las campanas, pero su mecanización ha supuesto, en cambio, que sus toques sean monótonos, sin ritmo ni compás. La electrificación de los campanarios ecijanos durante estos últimos años, como digo, ha supuesto un duro golpe a la belleza de la ejecución de los repiques al perder su musicalidad, al igual que se pierde la posibilidad de combinar ritmos, resonancias y fuerza, ya que cuando se tocaban a brazo era posible regular estos factores. Ya no es posible conjugar el volteo de las “medianas”, “esquila” y “esquilón” con el ritmo acompasado con la “gorda” que no es de volteo. Hacer el “trían” y finalizar con el “sino” bueno; tocar las calendas o concluir con los diez golpes de ritual. Y ni mucho menos dejar la campana “muda”, para lo cual todos los campaneros se reunían en la de mejor tono y, aunando esfuerzo, tiraban de la cuerda que les tensaba “el guía” para conseguir que la velocidad apagara su sonido y que volviera suave, muy suave, hasta alcanzar la explosión de júbilo y alegría que aquella campana podía transmitir y de esta forma llegar a todos los confines de la ciudad.Y es que en Écija siempre hubo gran afición a repicar. Era frecuente ver en tiempos pasados voltear abrazados a la campana por la parte exterior de la torre, en un desafío de equilibrio. Adultos y jóvenes, a las órdenes del campanero oficial de la iglesia, participaban en algo que se ha venido en llamar el arte de voltear las campanas. Arte que, en nuestra población, se ha mantenido durante muchos siglos, toda vez que atesora como preciadas joyas magníficas campanas en cada una de sus once torres maravillosas”.No hay que olvidar que las parroquias tenían sus propios campaneros, que eran ministros de la iglesia. Su dedicación era plena, es decir, las veinticuatro horas del día y, precisamente por esa dedicación, se les daba vivienda, que preferentemente estaba situada a los pies de la torre. Los campaneros titulares no sólo tenían la misión de ejecutar los toques, que tienen su encanto y riesgo, sino también su conservación: engrase de sus ejes, verificando todas sus piezas, y restaurando, cuando el tiempo lo precisaba, los antiguos yugos de encinas. Trabajo que requería profesionalidad y garantía, principalmente, en la fijación de los badajos que van cogidos con pellejo de yerga de toro y asegurados a su vez, con una cuerda que actúa de “chivato”. Operación que se debe realizar, como menos, cada cinco años. Era evidente pues la importancia de esta profesión dentro de las actividades parroquiales. Si tomamos como referencia el año 1837 y, en el caso de la Parroquia de Santa Cruz, los salarios de los ministros de esta iglesia eran los siguientes: Sochantre 400 reales, más 100 que percibían como gratificación por enseñar la doctrina y cantar las calendas; sacristán menor 350; pertiguero 200; crucero 600 y campaneros 400. Pero no siempre se les abonaba en metálico a estos ministros. Al campanero oficial de la Parroquia de Santa Cruz, Pablo Jaén, se le satisfacía su salario con 12 fanegas de trigo y cuatro fanegas de especies y, el resto, en dinero.

Si tomamos como referencia el año 1837 y, en el caso de la Parroquia de Santa Cruz, los salarios de los ministros de esta iglesia eran los siguientes: Sochantre 400 reales, más 100 que percibían como gratificación por enseñar la doctrina y cantar las calendas; sacristán menor 350; pertiguero 200; crucero 600 y campaneros 400. Pero no siempre se les abonaba en metálico a estos ministros. Al campanero oficial de la Parroquia de Santa Cruz, Pablo Jaén, se le satisfacía su salario con 12 fanegas de trigo y cuatro fanegas de especies y, el resto, en dinero. Repiques del Alba (6 mañana).Repiques del Titular y fiestas solemnes.Dobles de primeraDobles de segundaDobles de terceraDobles de cuarta Matraca (sólo el Viernes Santo).Avisos (fuego en la feligresía, a acólitos, cabildo, etc).

Repiques del Alba (6 mañana).Repiques del Titular y fiestas solemnes.Dobles de primeraDobles de segundaDobles de terceraDobles de cuarta Matraca (sólo el Viernes Santo).Avisos (fuego en la feligresía, a acólitos, cabildo, etc). Traemos hasta aquí un ejemplo de los más absurdos e irresponsables derribos de una pieza del rico patrimonio artístico de la ciudad de Écija que se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX. Incomprensiblemente, la Iglesia de la Victoria, perteneciente a la ex-comunidad de los Mínimos, quedó mutilada por la desidia de los responsables: las dos portadas quedaron separadas del templosin que se llegaran a ejecutar ningún tipo de obra de consolidación.

Traemos hasta aquí un ejemplo de los más absurdos e irresponsables derribos de una pieza del rico patrimonio artístico de la ciudad de Écija que se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX. Incomprensiblemente, la Iglesia de la Victoria, perteneciente a la ex-comunidad de los Mínimos, quedó mutilada por la desidia de los responsables: las dos portadas quedaron separadas del templosin que se llegaran a ejecutar ningún tipo de obra de consolidación.

En una de las fotografías se puede apreciar los andamios que fueron puestos para proceder a la restauración parcial de la torre de la Victoria con motivo de los desprendimientos que sufrió estaen el mes de junio de 1980. La obra, realizada por una empresa sevillana y, con la oportuna autorización del servicio de restauración de monumentos, fuetambién muy polémica. Si bien se consolidaron algunas piezas que se venían desprendiendo del chapitel, se optó, en vez de reintegrar los azulejos porenlucir con cemento y pintar, en blanco y azul dicho chapitel. El tiempo pronto puso al descubierto la nefasta ejecución de las obras.

En una de las fotografías se puede apreciar los andamios que fueron puestos para proceder a la restauración parcial de la torre de la Victoria con motivo de los desprendimientos que sufrió estaen el mes de junio de 1980. La obra, realizada por una empresa sevillana y, con la oportuna autorización del servicio de restauración de monumentos, fuetambién muy polémica. Si bien se consolidaron algunas piezas que se venían desprendiendo del chapitel, se optó, en vez de reintegrar los azulejos porenlucir con cemento y pintar, en blanco y azul dicho chapitel. El tiempo pronto puso al descubierto la nefasta ejecución de las obras. Las rogativas, ritos populares católicos de súplica, frecuentemente acompañados de procesiones, se celebran con motivo de necesidades ocasionales. Los ecijanos, a través del tiempo, han acudido a las imágenes de más devoción popular en los casos de necesidad y preocupación generalizada. Y, posiblemente, una de las imágenes que con más frecuencia ha salido con este fin ha sido el Cristo de Confalón, que se venera en la Iglesia de la Victoria, y siempre, con una petición secular en Écija: implorar su auxilio para remediar la pertinaz sequía.

Las rogativas, ritos populares católicos de súplica, frecuentemente acompañados de procesiones, se celebran con motivo de necesidades ocasionales. Los ecijanos, a través del tiempo, han acudido a las imágenes de más devoción popular en los casos de necesidad y preocupación generalizada. Y, posiblemente, una de las imágenes que con más frecuencia ha salido con este fin ha sido el Cristo de Confalón, que se venera en la Iglesia de la Victoria, y siempre, con una petición secular en Écija: implorar su auxilio para remediar la pertinaz sequía. El excatedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia es uno de los pocos comensales que tuvieron el privilegio de cenar con Joaquín Romero Murube la noche del 14 de noviembre de 1969, muy pocas horas antes de que sufriese el infarto de miocardio que le causó la muerte al que había sido director-conservador del Alcázar. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Hispalense Jaime García Añoveros, que luego llegaría a ser ministro de Hacienda con UCD, fue el anfitrión del banquete, organizado en el salón comedor de su piso del entonces flamante barrio de Los Remedios. Según rememora Olivencia, Romero Murube no era una persona de militancia activa, ni mucho menos conspirador. Su posicionamiento lo cataloga como el de un intelectual libre e independiente, que nunca aceptó ataduras de nadie. En definitiva, un ejemplar empleado público, tal como llegó a autodefinirse el propio Joaquín entre plato y plato.

El excatedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia es uno de los pocos comensales que tuvieron el privilegio de cenar con Joaquín Romero Murube la noche del 14 de noviembre de 1969, muy pocas horas antes de que sufriese el infarto de miocardio que le causó la muerte al que había sido director-conservador del Alcázar. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Hispalense Jaime García Añoveros, que luego llegaría a ser ministro de Hacienda con UCD, fue el anfitrión del banquete, organizado en el salón comedor de su piso del entonces flamante barrio de Los Remedios. Según rememora Olivencia, Romero Murube no era una persona de militancia activa, ni mucho menos conspirador. Su posicionamiento lo cataloga como el de un intelectual libre e independiente, que nunca aceptó ataduras de nadie. En definitiva, un ejemplar empleado público, tal como llegó a autodefinirse el propio Joaquín entre plato y plato.