P arece como si Murillo hubiese sido elegido por la providencia divina para ser el pintor de la Inmaculada. ¿O no es revelador, quizá, que naciera el 31 de diciembre de 1617, pocos días después de que la Iglesia y el Ayuntamiento de Sevilla rindieran, de modo conjunto, juramento en defensa del nacimiento de María sin mancha (mácula) del pecado original heredado de Adán y Eva, como Madre de Dios? El pintor logró representar con inusitada genialidad las mejores virtudes de la mujer en la Virgen María, triunfante en el cielo sobre los pecados terrenales encarnados por las puntas encorvadas de la luna creciente, pese a la advertencia efectuada por algún tratadista del arte sobre la irreverencia que constituía. La imagen, posada sobre los cuernos, denuncia, con cierta sutilidad, la inmoralidad de una sociedad contaminada de placeres mundanos, que también hace alusión a las infidelidades que se cometían en aquella Sevilla del pecado, colmada de «mundarias», capital de la opulencia (ostentación y búsqueda desordenada del ocio), como versión más denigrante de la riqueza.

arece como si Murillo hubiese sido elegido por la providencia divina para ser el pintor de la Inmaculada. ¿O no es revelador, quizá, que naciera el 31 de diciembre de 1617, pocos días después de que la Iglesia y el Ayuntamiento de Sevilla rindieran, de modo conjunto, juramento en defensa del nacimiento de María sin mancha (mácula) del pecado original heredado de Adán y Eva, como Madre de Dios? El pintor logró representar con inusitada genialidad las mejores virtudes de la mujer en la Virgen María, triunfante en el cielo sobre los pecados terrenales encarnados por las puntas encorvadas de la luna creciente, pese a la advertencia efectuada por algún tratadista del arte sobre la irreverencia que constituía. La imagen, posada sobre los cuernos, denuncia, con cierta sutilidad, la inmoralidad de una sociedad contaminada de placeres mundanos, que también hace alusión a las infidelidades que se cometían en aquella Sevilla del pecado, colmada de «mundarias», capital de la opulencia (ostentación y búsqueda desordenada del ocio), como versión más denigrante de la riqueza.

Un fraile dominico del convento sevillano de Regina Angelorum se manifestó en una prédica, el año 1613, en contra del pronunciamiento inmaculista, frente a la opinión de los franciscanos y jesuitas (concepcionistas), originándose en consecuencia una escandalosa protesta popular. De inmediato, el arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones se posicionó como defensor del culto a la Purísima, y ordenó que se persiguiese y denunciase a los impugnadores de la piadosa creencia. Este asunto conflictivo de origen religioso, en el que terminaron mezclándose también intereses políticos, sociales y culturales, llegó a Roma, y Sevilla costeó un nuevo viaje de la embajada concepcionista, que había acudido unos meses antes, encabezada por los padres Bernardo del Toro y Mateo Vázquez de Leca, aunque en esta ocasión consiguió obtener un importante gesto de adhesión a la causa.

El trabajo de exploración documental que en estos años venimos realizando en el Archivo de la Catedral de Sevilla, nos permite documentar el respaldo brindado por la monarquía española a esta iniciativa, erigiéndose en el principal interlocutor de la reivindicación ante el Papa. En el cabildo celebrado el 4 de octubre de 1616, se notifica a los canónigos de una carta firmada por el rey Felipe III, en la que agradece a la Iglesia de Sevilla el éxito conseguido por la comitiva que había viajado al Vaticano. Esta comunicación regia, en la que el monarca informa también de las instrucciones trasladadas al embajador español ante la Santa Sede, para facilitar la misión de los delegados sevillanos, demuestra el alto grado de compromiso asumido por nuestro Imperio hispánico respecto al postulado promovido desde Sevilla, y que la defensa del misterio se había convertido ya en una importante cuestión de Estado.

El domingo 15 de octubre, a eso de las diez de la noche, la ciudad estalló en júbilo al llegar el buleto del Papa, Paulo V, refrendando el apoyo pontificio a la cuestión de la Pura y Limpia Concepción de María. A aquella misma hora comenzó a repicar la Giralda, tal como precisa uno de los libros del archivo que recogen anotaciones de los distintos rituales litúrgicos. Al siguiente día, el lunes 16, se leyó en sesión capitular el breve de su santidad, en cuyas actas hemos consultado las medidas disciplinares que se mandaron cumplir desde Roma contra quienes no defendiesen que «Nuestra Señora la Virgen María fue concebida sin pecado original». Aquella misma mañana, el señor arzobispo dispuso más toques de campanas y que se iluminara el campanario de noche «acompañados con chirimías y trompetas». Se acordó organizar una procesión con la Virgen de los Reyes en acción de gracias por la feliz consecución, y durante diferentes días y noches se celebraron desfiles de máscaras y torneos, como el de los gorreros en las gradas en la plaza. A pesar de la crisis económica y las continuas desgracias, el siglo XVII fue el de mayor esplendor y embellecimiento festivo del barroco. La fiesta se había convertido en manifestación del triunfalismo religioso y también político, por lo que los festejos le otorgaban una credibilidad aún mayor a la monarquía católica como sistema de gobierno. Aquella exultante efervescencia se trasladó al infierno de la calle, y el asunto inmaculista llegó a convertirse en un verdadero problema de orden público, sobre todo contra los dominicos, para cuyas celebraciones callejeras pidió el consistorio hispalense el apaciguamiento de las masas. Por esta razón, la disposición papal procuró poner orden en medio del debate que se había suscitado en torno al misterio entre frailes de distintas órdenes. Pero no colmó la aspiración sevillana de una declaración dogmática.

El 8 de diciembre de 1617, Iglesia y Ayuntamiento se pusieron de acuerdo y formalizaron juntos un acto de juramento en favor del misterio en el transcurso de la misa pontifical, celebrada el día de la festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción en el altar mayor del templo metropolitano. El juramento, prestado tras el sermón bajo la fórmula propuesta por la clerecía, con la complacencia de los concejales, fue el primer pronunciamiento oficial de las dos instituciones unidas, después de que ya lo hubiesen rendido de forma particular otras corporaciones locales, como un gran número de cofradías. Documentos municipales y eclesiásticos revelan que la idea de hacerlo de modo asociado partió del propio arzobispo. El Ayuntamiento acordó participar y aprovechar así «la ocasión que se le ofrece de demostrar su piedad y devoción que tiene a la Limpia Concepción de Nuestra Señora», porque «será un acto de muy gran mérito». Un acuerdo municipal adoptado el 29 de noviembre, recoge de forma expresa el gran fervor que se le profesaba a esta advocación, y recalca la ejemplaridad que constituía para la cristiandad y hasta el propio Estado.

Después se organizó la procesión por el interior de las naves, con parada y estación en la capilla de los Reyes. Participaron los Seises, que bailaron y cantaron celebrando la fiesta, tal como la propia Iglesia había pedido también al Ayuntamiento, para que si fuera oportuno previniese la inclusión de «algunas danzas que regocijen el lugar aquel día». La invitación se extendió al vecindario, y este engalanó con colgaduras los balcones e iluminó sus casas. En la Torre del Oro se colocaron banderas y gallardetes, así como un estandarte en el que podía leerse: «María concebida sin pecado original». A la hora del juramento, desde diversas embarcaciones del río se dispararon atronadoras salvas en honor de este misterio.

Se guardan en la biblioteca Colombina varios impresos publicados en 1617 y 1618, que relacionan las fiestas dedicadas a la Inmaculada. Describen con minucias, bailes, mascaradas, torneos, juegos de cañas con libreas y regocijos de toros que se hicieron en el último mes del año. La conjunción de todos estos elementos expresivos pone de manifiesto la antigua raigambre del riquísimo acervo cultural hispalense.

Iconografía de la Inmaculada

Francisco Pacheco sugiere en su Arte de la Pintura, concluido en 1641, que la Inmaculada ha de pintarse con túnica blanca y manto azul, que es como se le apareció a la portuguesa doña Beatriz de Silva. Un sol resplandeciente cercará toda la imagen, unido dulcemente con el cielo, tal como aparece metaforizada en la mujer amada del Cantar de los Cantares, o en la mujer revestida de sol que se sugiere en el Apocalipsis. El tratadista Pacheco recomienda que la imagen apareciese coronada con doce estrellas, compartidas en un círculo claro entre resplandores. La cabeza debía adornarse con una corona imperial, sin que cubra a las estrellas. Debajo de los pies, habrá de hacerse visible la media luna pero con las puntas hacia abajo. Destaca Pacheco que el padre sevillano Luis del Alcázar había escrito sobre esta cuestión de la media luna que: «suelen los pintores poner la luna a los pies de esta mujer, hacia arriba¸ pero es evidente entre los doctos matemáticos, que si el sol y la luna se confrontan, ambas puntas de la luna han de verse hacia abajo». Por esta razón, defendía Pacheco, que la mujer del Apocalipsis no estaba aposentada dentro de la cuna, sino sobre la cima con las puntas invertidas.

Don Quijote, defensor de la sin Mancha

Igual que otros muchos caballeros andantes, don Quijote es representado como defensor de la Inmaculada Concepción. La aparición de la segunda parte del Quijote, en 1615, coincidiendo con toda la explosión inmaculista –término acuñado por el historiador sevillano, don Antonio Domínguez Ortiz–, supuso un gran impulso para la difusión de los principales personajes de la obra. El 26 de enero de 1617 se organizó precisamente en Sevilla una cabalgata de estudiantes con dos caricatos. Uno, haciendo de Quijote, con lanza y rodela, llevaba un cartel a la espalda que decía: «Soy don Quijote el manchego / que aunque nacido en la Mancha / hoy defiendo a la sin mancha». Se convirtió en una tradición extendida la participación de los personajes de don Quijote y Sancho Panza en las mascaradas, representando el primero, el sacrificio y el segundo, el pecado. En otros festejos andaluces, como los celebrados en Baeza y Utrera, don Quijote y otros caballeros andantes defienden con sus armas y emblemas la Concepción Inmaculada de María.

Final

Y si por una mujer vino el pecado, por una mujer vendrá la salvación. Murillo terminará plasmando con su pincel toda aquella gran dialéctica religiosa y política de la Inmaculada Concepción, en contraposición a las tesis de la reforma protestante, y alcanzará a construir un verdadero icono para Sevilla. Con el evangelio de su pintura, catequizó mucho más que cualquier predicador y ayudó a hacer comprensible una teología mariológica entre el sentir popular, como ni tan siquiera consiguió hacerlo el mismísimo escultor, Juan Martínez Montañés, con la Inmaculada que talló para la catedral en 1630, pese a su pertenencia a la erudita congregación de la Granada. Este año próximo de 2017, conmemoraremos cuatro siglos del nacimiento del pintor, pero se cumple también, otros cuatrocientos años del juramento concepcionista proclamado por los cabildos catedralicio y municipal, hito trascendental para entender qué papel ocupa en la consecución de la definición dogmática del misterio (1854), la ciudad que mejor tiene pintado el azul de su cielo.

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

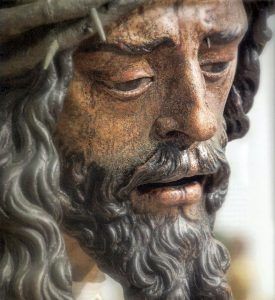

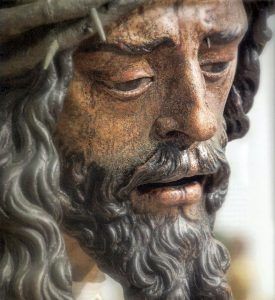

En la historia del Señor de Sevilla, un punto de inflexión subrayado es la salida que realizó en la cuaresma de 1680 a la Santa Iglesia Catedral –hasta ahora la primera documentada–, cuando acudieron varias hermandades antes de Semana Santa, «a implorar la Misericordia del Señor…», debido a la amenaza de un brote de pestilencia y los estragos de una terrible sequía que perjudicaba a las cosechas agrícolas. Aquel ritual de rogativas por falta de lluvias significó para la imagen, que había sido tallada sesenta años antes por Juan de Mesa (1620), el reconocimiento público de la admiración fervorosa que estaba comenzando ya a acaparar, y constituyó además el inicio de una rápida progresión devocional que terminó convirtiéndola en la advocación más importante de la ciudad.

En la historia del Señor de Sevilla, un punto de inflexión subrayado es la salida que realizó en la cuaresma de 1680 a la Santa Iglesia Catedral –hasta ahora la primera documentada–, cuando acudieron varias hermandades antes de Semana Santa, «a implorar la Misericordia del Señor…», debido a la amenaza de un brote de pestilencia y los estragos de una terrible sequía que perjudicaba a las cosechas agrícolas. Aquel ritual de rogativas por falta de lluvias significó para la imagen, que había sido tallada sesenta años antes por Juan de Mesa (1620), el reconocimiento público de la admiración fervorosa que estaba comenzando ya a acaparar, y constituyó además el inicio de una rápida progresión devocional que terminó convirtiéndola en la advocación más importante de la ciudad.

El hambre comenzó a hacer mella y se generó una alarmante situación de pánico colectivo. Entonces, la Iglesia sevillana se anticipó a organizar un recorrido procesional con la Virgen de los Reyes, antes que el Ayuntamiento concretase su dispositivo de plegaria institucional, en torno al crucificado del convento de San Agustín, que no salió hasta once días después. Cada institución poseía, por tanto, una preferencia cultual distinta, por lo que el cabildo catedralicio no dudó en permitir que algunas cofradías entrasen en el templo metropolitano con antelación a la procesión general propuesta por el consistorio. Y la primera que lo hizo fue la del Traspaso, con su Santo Cristo, establecida entonces en el convento franciscano del Valle (hoy de la hermandad de los Gitanos).

Hacía tres meses que no llovía y se pagaba a precio de oro la fanega de trigo (no digamos ya, las hogazas de pan). El pueblo sentía una gran desolación por las desgracias tan continuadas que venía padeciendo. A la peste de 1649 y 1650 se unieron los daños ocasionados por las inundaciones, hambrunas, guerras y otras adversidades que sobrevenían –según la mentalidad religiosa barroca– como castigos por los pecados cometidos por la sociedad. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el modelo de la rogativa fue empleado con reiteración, por los poderes eclesiásticos y civiles, como la mejor herramienta para remediar las calamidades públicas. El entonces arzobispo, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán, se propuso paliar «la seca» de 1680 con la celebración de actos penitenciales, propios de las manifestaciones de la religiosidad popular sevillana.

En el archivo de la catedral puede leerse en un libro manuscrito, que recoge algunas noticias históricas, esta cita literal: «El martes 19 de marzo la cofradía del Traspasso sacó al Santo Xpto en procesión, pasó por esta Sta Yglesia, entró por la puerta de Sn Miguel toda la nave aRiba y pasó por la capilla Real y se le abrió la puerta de los Palos». Sus cofrades, en efecto, habían solicitado a los canónigos, el día anterior a la festividad de San José, que les dejasen atravesar las naves: «rogando a Jesús, Nuestro Señor, –con el propósito de que– nos socorra con agua remediando la necesidad que padecen los campos». Se consagró de este modo la acción penitencial de ruego y súplica ferviente dirigida a la divinidad a través de su titular cristífero. El cortejo, acompañado también por los frailes franciscanos del Valle, no itineró por el interior como acostumbraba cuando entraba en Semana Santa. El Gran Poder pasó por detrás del presbiterio ante la capilla de la Virgen de los Reyes, pues el deán, don Francisco Domonte, no ordenó quitar la crujía para que pasaran las cofradías entre el coro y el altar mayor, hasta el día después.

En el archivo de la catedral puede leerse en un libro manuscrito, que recoge algunas noticias históricas, esta cita literal: «El martes 19 de marzo la cofradía del Traspasso sacó al Santo Xpto en procesión, pasó por esta Sta Yglesia, entró por la puerta de Sn Miguel toda la nave aRiba y pasó por la capilla Real y se le abrió la puerta de los Palos». Sus cofrades, en efecto, habían solicitado a los canónigos, el día anterior a la festividad de San José, que les dejasen atravesar las naves: «rogando a Jesús, Nuestro Señor, –con el propósito de que– nos socorra con agua remediando la necesidad que padecen los campos». Se consagró de este modo la acción penitencial de ruego y súplica ferviente dirigida a la divinidad a través de su titular cristífero. El cortejo, acompañado también por los frailes franciscanos del Valle, no itineró por el interior como acostumbraba cuando entraba en Semana Santa. El Gran Poder pasó por detrás del presbiterio ante la capilla de la Virgen de los Reyes, pues el deán, don Francisco Domonte, no ordenó quitar la crujía para que pasaran las cofradías entre el coro y el altar mayor, hasta el día después.

La extrema precariedad del momento propició que aumentase de modo considerable el número de penitentes, por lo que las hermandades alcanzaron un gran auge. Precisamente, la del Dolor y Traspaso de Nuestra Señora y Jesús Nazareno procesionaba desde 1669 la mañana del Viernes Santo. En su estación de Semana Santa a la catedral visitaba también el templete de la Cruz del Campo, yendo por la Calzada un buen número de hermanos de luces, disciplinantes e incluso hasta cofradas. Curiosamente, entre 1678 y 1680 desempeñó el cargo de mayordoma y priosta, Laura Delgado, una de las pocas mujeres que hasta la fecha han formado parte de su junta de gobierno. La ubicación periférica de la iglesia del Valle, no impidió que se inscribiesen hermanos de cierto poder adquisitivo, dedicados al comercio, como don José García de Verastegui o Andrés Hipólito de Tamariz, quienes favorecieron que se desarrollase una etapa de esplendor a finales del seiscientos. Fue en aquel tiempo cuando el prestigioso escultor utrerano, Francisco Antonio Ruiz Gijón, autor del Cachorro, realizó el asombroso paso del Señor (1688–1692).

Contó la hermandad con el apoyo difusor de los franciscanos, cuya orden religiosa ayudó mucho a extender la devoción al Cristo, tanto dentro como fuera de nuestra urbe. De hecho, la llevaron hasta América, donde se venera una imagen con el mismo título en Quito (Ecuador) desde el siglo XVII.

La devoción más popular

Su participación en las invocaciones de 1680 le hace prefigurar a la imagen del Gran Poder entre las de mayor atracción piadosa de aquella Sevilla del Siglo de Oro, después de que el clero facilitase su participación en los ceremoniales de súplica. En los últimos años del siglo XVII llegó a cambiar su establecimiento canónico en dos ocasiones, hasta asentarse en la céntrica parroquia de San Lorenzo (1703). El apoyo de nuevos hermanos acaudalados de la élite local, resultó determinante para destronar la capitalidad que ostentaban devociones medievales, como la Virgen de la Hiniesta o el Santo Crucifijo de San Agustín, por las que históricamente había apostado el ayuntamiento para cumplimentar sus votos de promesa. Algunos de los miembros de las estirpes nobiliarias que veneraban al crucificado agustino de la Puerta Osario, a cuya hermandad estaba obligada la del Traspaso a dejar túnicas para los cofrades de luz, pasaron en generaciones posteriores a incorporarse a la cofradía del Señor. En 1706, volvió a salir de modo extraordinario pidiendo que el rey Felipe V recuperase el principado de Cataluña y reino de Valencia, en plena Guerra de Sucesión española. De su empoderamiento milagroso dio buena fe el beato capuchino fray Diego José de Cádiz, quien, en la segunda mitad del siglo XVIII, escribió sobre su fama pública y la multitud de prodigios que se le atribuían. Ya en el siglo XIX era la imagen de mayor contemplación, tal como acreditan en sus libros Manuel Serrano Ortega y Francisco Almela.

Por encima de su meritoria calidad escultórica, el Gran Poder compendia una singular teología popular que lo hace ser visto por el pueblo sevillano como su auténtico Dios. Como protector, transmite convicción y una fortaleza sobrenatural para cargar con la pesada cruz, definida por mi paisano Romero Murube, como la de «todos los pecados del mundo». Y lo que realmente conquista nuestros corazones, es su valentía. La de esa zancada eterna que da al frente guiándonos y abriéndonos el camino.

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

La oración y devoción del rosario en Manila constituye un aspecto muy importante de la evangelización española de las Filipinas y especialmente de las misiones de la Orden de Predicadores. El hecho de que la nueva provincia se denomine de Nuestra Señora del Rosario es harto significativo. Este artículo quiere ofrecer una aproximación novedosa respecto a este tema, centrándome en el estudio de la primera etapa histórica de la Cofradía del Rosario de Manila, institución elitista y colonial poco conocida, pero sin duda importante y extensiva de la predicación de la comunidad dominica, para entender la gran devoción a la imagen taumatúrgica de la Virgen del Rosario desde 1593 hasta la actualidad, donde la fiesta y procesión del primer domingo de octubre “La Naval” sigue siendo una referencia fundamental en la religiosidad popular filipina.

La oración y devoción del rosario en Manila constituye un aspecto muy importante de la evangelización española de las Filipinas y especialmente de las misiones de la Orden de Predicadores. El hecho de que la nueva provincia se denomine de Nuestra Señora del Rosario es harto significativo. Este artículo quiere ofrecer una aproximación novedosa respecto a este tema, centrándome en el estudio de la primera etapa histórica de la Cofradía del Rosario de Manila, institución elitista y colonial poco conocida, pero sin duda importante y extensiva de la predicación de la comunidad dominica, para entender la gran devoción a la imagen taumatúrgica de la Virgen del Rosario desde 1593 hasta la actualidad, donde la fiesta y procesión del primer domingo de octubre “La Naval” sigue siendo una referencia fundamental en la religiosidad popular filipina.

Una de las más importantes repercusiones de la labor misionera que los frailes dominicos, venidos de los diversos conventos que la Orden de Predicadores tenía en la ciudad de Sevilla durante el Antiguo Régimen, desarrollaron en los pueblos de la provincia, fue la erección en las parroquias de nuevas hermandades del Rosario o la refundación de otras ya existentes, contando para ello con las respectivas licencias de sus superiores y portando las patentes del ministro general de la orden, que garantizaban a los miembros de las nuevas corporaciones el goce de las indulgencias concedidas a la misma por los sumos pontífices. Como no podía ser de otra forma, también en la comarca del Aljarafe, próxima a la capital, los hijos de Santo Domingo de Guzmán se encargarían de extender la devoción del rosario, generalmente con ocasión de su predicación durante la cuaresma o en otras festividades litúrgicas.

Una de las más importantes repercusiones de la labor misionera que los frailes dominicos, venidos de los diversos conventos que la Orden de Predicadores tenía en la ciudad de Sevilla durante el Antiguo Régimen, desarrollaron en los pueblos de la provincia, fue la erección en las parroquias de nuevas hermandades del Rosario o la refundación de otras ya existentes, contando para ello con las respectivas licencias de sus superiores y portando las patentes del ministro general de la orden, que garantizaban a los miembros de las nuevas corporaciones el goce de las indulgencias concedidas a la misma por los sumos pontífices. Como no podía ser de otra forma, también en la comarca del Aljarafe, próxima a la capital, los hijos de Santo Domingo de Guzmán se encargarían de extender la devoción del rosario, generalmente con ocasión de su predicación durante la cuaresma o en otras festividades litúrgicas. arece como si Murillo hubiese sido elegido por la providencia divina para ser el pintor de la Inmaculada. ¿O no es revelador, quizá, que naciera el 31 de diciembre de 1617, pocos días después de que la Iglesia y el Ayuntamiento de Sevilla rindieran, de modo conjunto, juramento en defensa del nacimiento de María sin mancha (mácula) del pecado original heredado de Adán y Eva, como Madre de Dios? El pintor logró representar con inusitada genialidad las mejores virtudes de la mujer en la Virgen María, triunfante en el cielo sobre los pecados terrenales encarnados por las puntas encorvadas de la luna creciente, pese a la advertencia efectuada por algún tratadista del arte sobre la irreverencia que constituía. La imagen, posada sobre los cuernos, denuncia, con cierta sutilidad, la inmoralidad de una sociedad contaminada de placeres mundanos, que también hace alusión a las infidelidades que se cometían en aquella Sevilla del pecado, colmada de «mundarias», capital de la opulencia (ostentación y búsqueda desordenada del ocio), como versión más denigrante de la riqueza.

arece como si Murillo hubiese sido elegido por la providencia divina para ser el pintor de la Inmaculada. ¿O no es revelador, quizá, que naciera el 31 de diciembre de 1617, pocos días después de que la Iglesia y el Ayuntamiento de Sevilla rindieran, de modo conjunto, juramento en defensa del nacimiento de María sin mancha (mácula) del pecado original heredado de Adán y Eva, como Madre de Dios? El pintor logró representar con inusitada genialidad las mejores virtudes de la mujer en la Virgen María, triunfante en el cielo sobre los pecados terrenales encarnados por las puntas encorvadas de la luna creciente, pese a la advertencia efectuada por algún tratadista del arte sobre la irreverencia que constituía. La imagen, posada sobre los cuernos, denuncia, con cierta sutilidad, la inmoralidad de una sociedad contaminada de placeres mundanos, que también hace alusión a las infidelidades que se cometían en aquella Sevilla del pecado, colmada de «mundarias», capital de la opulencia (ostentación y búsqueda desordenada del ocio), como versión más denigrante de la riqueza.

Nuestro compañero Carlos José Romero Mensaque aporta un nuevo artículo que supone importantes novedades respecto a los orígenes y precedentes del fenómeno de los rosarios públicos o de la aurora en España.

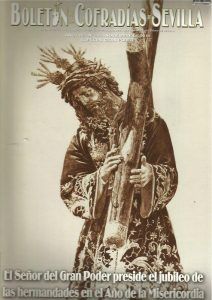

Nuestro compañero Carlos José Romero Mensaque aporta un nuevo artículo que supone importantes novedades respecto a los orígenes y precedentes del fenómeno de los rosarios públicos o de la aurora en España. Artículo publicado por Salvador Hernández y Paco Gutiérrez Núñez en el el último número del Boletín de las Cofradías de Sevilla, monográfico sobre el Gran Poder.

Artículo publicado por Salvador Hernández y Paco Gutiérrez Núñez en el el último número del Boletín de las Cofradías de Sevilla, monográfico sobre el Gran Poder. En la historia del Señor de Sevilla, un punto de inflexión subrayado es la salida que realizó en la cuaresma de 1680 a la Santa Iglesia Catedral –hasta ahora la primera documentada–, cuando acudieron varias hermandades antes de Semana Santa, «a implorar la Misericordia del Señor…», debido a la amenaza de un brote de pestilencia y los estragos de una terrible sequía que perjudicaba a las cosechas agrícolas. Aquel ritual de rogativas por falta de lluvias significó para la imagen, que había sido tallada sesenta años antes por Juan de Mesa (1620), el reconocimiento público de la admiración fervorosa que estaba comenzando ya a acaparar, y constituyó además el inicio de una rápida progresión devocional que terminó convirtiéndola en la advocación más importante de la ciudad.

En la historia del Señor de Sevilla, un punto de inflexión subrayado es la salida que realizó en la cuaresma de 1680 a la Santa Iglesia Catedral –hasta ahora la primera documentada–, cuando acudieron varias hermandades antes de Semana Santa, «a implorar la Misericordia del Señor…», debido a la amenaza de un brote de pestilencia y los estragos de una terrible sequía que perjudicaba a las cosechas agrícolas. Aquel ritual de rogativas por falta de lluvias significó para la imagen, que había sido tallada sesenta años antes por Juan de Mesa (1620), el reconocimiento público de la admiración fervorosa que estaba comenzando ya a acaparar, y constituyó además el inicio de una rápida progresión devocional que terminó convirtiéndola en la advocación más importante de la ciudad. En el archivo de la catedral puede leerse en un libro manuscrito, que recoge algunas noticias históricas, esta cita literal: «El martes 19 de marzo la cofradía del Traspasso sacó al Santo Xpto en procesión, pasó por esta Sta Yglesia, entró por la puerta de Sn Miguel toda la nave aRiba y pasó por la capilla Real y se le abrió la puerta de los Palos». Sus cofrades, en efecto, habían solicitado a los canónigos, el día anterior a la festividad de San José, que les dejasen atravesar las naves: «rogando a Jesús, Nuestro Señor, –con el propósito de que– nos socorra con agua remediando la necesidad que padecen los campos». Se consagró de este modo la acción penitencial de ruego y súplica ferviente dirigida a la divinidad a través de su titular cristífero. El cortejo, acompañado también por los frailes franciscanos del Valle, no itineró por el interior como acostumbraba cuando entraba en Semana Santa. El Gran Poder pasó por detrás del presbiterio ante la capilla de la Virgen de los Reyes, pues el deán, don Francisco Domonte, no ordenó quitar la crujía para que pasaran las cofradías entre el coro y el altar mayor, hasta el día después.

En el archivo de la catedral puede leerse en un libro manuscrito, que recoge algunas noticias históricas, esta cita literal: «El martes 19 de marzo la cofradía del Traspasso sacó al Santo Xpto en procesión, pasó por esta Sta Yglesia, entró por la puerta de Sn Miguel toda la nave aRiba y pasó por la capilla Real y se le abrió la puerta de los Palos». Sus cofrades, en efecto, habían solicitado a los canónigos, el día anterior a la festividad de San José, que les dejasen atravesar las naves: «rogando a Jesús, Nuestro Señor, –con el propósito de que– nos socorra con agua remediando la necesidad que padecen los campos». Se consagró de este modo la acción penitencial de ruego y súplica ferviente dirigida a la divinidad a través de su titular cristífero. El cortejo, acompañado también por los frailes franciscanos del Valle, no itineró por el interior como acostumbraba cuando entraba en Semana Santa. El Gran Poder pasó por detrás del presbiterio ante la capilla de la Virgen de los Reyes, pues el deán, don Francisco Domonte, no ordenó quitar la crujía para que pasaran las cofradías entre el coro y el altar mayor, hasta el día después.