Desde muchos años existía en la sacristía de la Iglesia de Santa María, un cuadro de la Virgen del Pilar Patrona de la Hispanidad de gran devoción. Su párroco Francisco Domínguez, con el fin de hacer más tangible esa devoción encargó al escultor sevillano Cayetano González, una imagen de talla que durante muchos años, procesionó por las calles de nuestra ciudad.

Desde muchos años existía en la sacristía de la Iglesia de Santa María, un cuadro de la Virgen del Pilar Patrona de la Hispanidad de gran devoción. Su párroco Francisco Domínguez, con el fin de hacer más tangible esa devoción encargó al escultor sevillano Cayetano González, una imagen de talla que durante muchos años, procesionó por las calles de nuestra ciudad.

La nueva imagen fue colocada en el templo de Santa María con la correspondiente licencia del Cardenal Segura, en un altar procedente de la desaparecida Iglesia de la Concepción. Allí recibió culto hasta que por orden expresa del citado Cardenal Segura, en mayo de 1950,tuvo que ser entregado al párroco de la Iglesia Mayor de Santa Cruz, y colocado como altar mayor.

Diez años estuvo vacío el testero donde se encontraba el altar de la Virgen del Pilar. Todo ello transcurrió así hasta que, tras fallecer el anterior párroco, Francisco Domínguez, se hizo cargo del templo de Santa María un joven sacerdote procedente de El Rubio, Esteban Santos Peña. Sus primeras gestiones fueron levantar uno nuevo y colocar en él a la Virgen del Pilar, que se ejecuta gracias a la ayuda económica recibida de los Marqueses de Almenara, por la devoción y cariño que profesaban a la Parroquia y en recuerdo al desaparecido sacerdote. El nuevo altar fue obra del escultor ecijano Guillermo Riego Vargas, que se valió de restos de antiguos retablos. Fue bendecido por el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis Monseñor José María Cirarda el día 13 de octubre de 1960.

Diez años estuvo vacío el testero donde se encontraba el altar de la Virgen del Pilar. Todo ello transcurrió así hasta que, tras fallecer el anterior párroco, Francisco Domínguez, se hizo cargo del templo de Santa María un joven sacerdote procedente de El Rubio, Esteban Santos Peña. Sus primeras gestiones fueron levantar uno nuevo y colocar en él a la Virgen del Pilar, que se ejecuta gracias a la ayuda económica recibida de los Marqueses de Almenara, por la devoción y cariño que profesaban a la Parroquia y en recuerdo al desaparecido sacerdote. El nuevo altar fue obra del escultor ecijano Guillermo Riego Vargas, que se valió de restos de antiguos retablos. Fue bendecido por el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis Monseñor José María Cirarda el día 13 de octubre de 1960.

En una de lasimágenes puede observarse el numeroso público que se dabacita a la salida procesional de la Virgen del Pilar del templo de Santa María. El paso iba custodiado por la guardia civil con sus trajes de gala; y la peana de la Virgen iba envuelta por la bandera española. En la otra imagen podemos ver a la imagen de la Virgen del Pilar en el altar situado de la iglesia de Santa María y que vino a reemplazar al trasladado a la Iglesia de Santa Cruz.Como se sabe este nuevo altar ardió completamente debido a un incendio fortuito en la noche del 18 al 19 de octubre de 1994.

Fuente. Memoria de una Década, 1960-1969, Juan Méndez Varo.

La I Fiesta del Algodón tuvo lugar en 1961, incorporándose a la centenaria feria de septiembre. En la Plaza de Santa María, frente al monumento de la Virgen del Valle, se alzó el trono y el dosel, destinados a ser ocupado por la reina y sus damas. En coches enjaezados a la andaluza, llegó el cortejo real acompañado de la Corporación Municipal escoltado por los maceros del Ayuntamiento yhaciendo su triunfal entrada en la plaza bellamente engalanada a los acordes del himno de la ciudad, interpretado por la Banda Municipal.

La I Fiesta del Algodón tuvo lugar en 1961, incorporándose a la centenaria feria de septiembre. En la Plaza de Santa María, frente al monumento de la Virgen del Valle, se alzó el trono y el dosel, destinados a ser ocupado por la reina y sus damas. En coches enjaezados a la andaluza, llegó el cortejo real acompañado de la Corporación Municipal escoltado por los maceros del Ayuntamiento yhaciendo su triunfal entrada en la plaza bellamente engalanada a los acordes del himno de la ciudad, interpretado por la Banda Municipal.

En esta edición fue proclamada reina de las fiestas la joven Beatriz Osuna Fernández de Bobadilla, y sus damas, María de los Ángeles Martín Conde, María del Valle Osuna Fernández de Bobadilla, María Dominica Gordon González de Aguilar, Lolita Moreno Díaz, Pilar Osuna Fernández de Bobadilla, Margarita Díaz Martínez, María Victoria Osuna Mínguez, y María del Valle Osuna Saavedra. A continuación, el alcalde de la ciudad dirigió unas palabras a los asistentes y a continuación dar paso a Víctor Losada Galván como presentador del mantenedor y primer pregonero de las fiestas, Manuel Figueroa Rojas.El acto fue presidido por el Gobernador Civil de la Provincia, Hermenegildo Altozano.

En esta edición fue proclamada reina de las fiestas la joven Beatriz Osuna Fernández de Bobadilla, y sus damas, María de los Ángeles Martín Conde, María del Valle Osuna Fernández de Bobadilla, María Dominica Gordon González de Aguilar, Lolita Moreno Díaz, Pilar Osuna Fernández de Bobadilla, Margarita Díaz Martínez, María Victoria Osuna Mínguez, y María del Valle Osuna Saavedra. A continuación, el alcalde de la ciudad dirigió unas palabras a los asistentes y a continuación dar paso a Víctor Losada Galván como presentador del mantenedor y primer pregonero de las fiestas, Manuel Figueroa Rojas.El acto fue presidido por el Gobernador Civil de la Provincia, Hermenegildo Altozano.

La ofrenda del algodón, ante el monumento a la Virgen del Valle, se celebró el último día de feria de septiembre y estuvo revestida según la prensa local “por el calor del pueblo y por la soledad de los actos oficiales”.Por las calles de la ciudad desfilaron coches enjaezados y cuatro carrozas escoltadas por caballistas. El primer premio de carrozas recayó en la que representaba a la vecina villa de Luisiana, cuyo alcalde era Ramón Freire González; y el segundo lo obtuvo la que representaba a la Hermandad de Labradores.

Fuente: Memoria de una Década, Écija 1960-1969, Juan Méndez Varo.

Desde la apertura de la avenida Miguel de Cervantes, en 1912, las ferias ecijanas, -tanto la extinta de mayo como la de septiembre- tomaron estavía urbana como el centro de la actividad ferial. La portada se instalaba al comienzo de la avenidaes decir, en la propia Plaza Mayor. A lo largo y ancho de la misma quedaban los más variopintos puestos feriales. No faltaban los de turrón, juguetes, venta de alimentos y los de los aguadores quepregonaban la procedencia del líquido (“agua de la barranca” “del Trillo” o de la fuente de “Gallardo”). La función de estos puestos era proveer agua a los viandantes que, por una módica cantidad de dinero, podían beber en los botijos de forma “que a real se podía tragar hasta la jartá”.

Desde la apertura de la avenida Miguel de Cervantes, en 1912, las ferias ecijanas, -tanto la extinta de mayo como la de septiembre- tomaron estavía urbana como el centro de la actividad ferial. La portada se instalaba al comienzo de la avenidaes decir, en la propia Plaza Mayor. A lo largo y ancho de la misma quedaban los más variopintos puestos feriales. No faltaban los de turrón, juguetes, venta de alimentos y los de los aguadores quepregonaban la procedencia del líquido (“agua de la barranca” “del Trillo” o de la fuente de “Gallardo”). La función de estos puestos era proveer agua a los viandantes que, por una módica cantidad de dinero, podían beber en los botijos de forma “que a real se podía tragar hasta la jartá”.

No debían andar las arcas municipales con suficiente presupuesto para organizar la feria, toda vez que a través del periódico local Nueva Écija* el alcalde se dirige a los ecijanos con este tenor:”Para que la feria no desmerezca de las anteriores, preciso es que el vecindario acuda con mano generosa, como otras veces, subvencionando esos festejos que serán fuentes de riquezas para todos y que el Ayuntamiento, por sí solo no puede organizar con ellujo y grandeza que desea, pues sólo cuenta para ello con una subvención de 2.399 pesetas y 38 céntimos a este fin, y para evitar molestias al vecindario, se invita al comercio, sociedades, labradores, industriales y a todos los ecijanos, en fin, para que desde hoy hasta elúltimo día del presente mes, se pasen por la secretaría municipal indicando la suma que piensa contribuir al objeto de saber, siquiera sea aproximadamente, la cantidad con que se cuenta para los festejos. Y concluía el bando con este párrafo:Este Ayuntamiento confía en el patriotismo de todos, para que Écija pueda organizar un festival que no desmerezca del realizado en la feria de septiembre del pasado año. Una nota de la redacción al pie del bando exortaba alos ecijanos a concurrir a esta feria y lo hacía de esta forma “Ahora lo que falta es el pueblo, que es el que se beneficia, acuda al llamamiento que se le hace, pues de no acudir y deresultar la feria una mala velada, culpa será de los que no acudan, los cuales, no tendrán derecho a censurar, pues ellos serán los censurados…”. Los ecijanos tuvieron que acudir a la llamada de la primera autoridad local, pues se pudieron organizar todos los festejos, incluidos los fuegos artificiales.

No debían andar las arcas municipales con suficiente presupuesto para organizar la feria, toda vez que a través del periódico local Nueva Écija* el alcalde se dirige a los ecijanos con este tenor:”Para que la feria no desmerezca de las anteriores, preciso es que el vecindario acuda con mano generosa, como otras veces, subvencionando esos festejos que serán fuentes de riquezas para todos y que el Ayuntamiento, por sí solo no puede organizar con ellujo y grandeza que desea, pues sólo cuenta para ello con una subvención de 2.399 pesetas y 38 céntimos a este fin, y para evitar molestias al vecindario, se invita al comercio, sociedades, labradores, industriales y a todos los ecijanos, en fin, para que desde hoy hasta elúltimo día del presente mes, se pasen por la secretaría municipal indicando la suma que piensa contribuir al objeto de saber, siquiera sea aproximadamente, la cantidad con que se cuenta para los festejos. Y concluía el bando con este párrafo:Este Ayuntamiento confía en el patriotismo de todos, para que Écija pueda organizar un festival que no desmerezca del realizado en la feria de septiembre del pasado año. Una nota de la redacción al pie del bando exortaba alos ecijanos a concurrir a esta feria y lo hacía de esta forma “Ahora lo que falta es el pueblo, que es el que se beneficia, acuda al llamamiento que se le hace, pues de no acudir y deresultar la feria una mala velada, culpa será de los que no acudan, los cuales, no tendrán derecho a censurar, pues ellos serán los censurados…”. Los ecijanos tuvieron que acudir a la llamada de la primera autoridad local, pues se pudieron organizar todos los festejos, incluidos los fuegos artificiales.

Los medios escritos de la época nos hablan de unas jornadasbrillantes y festivas. Para mayor esplendor de los actos labanda Municipal de música interpretó los toques dealegres dianas; y la banda del Regimiento de Granada ofreció varios conciertos. Estabanda desfiló a su llegada desde la estación del ferrocarril a la Plaza Mayor.

Los medios escritos de la época nos hablan de unas jornadasbrillantes y festivas. Para mayor esplendor de los actos labanda Municipal de música interpretó los toques dealegres dianas; y la banda del Regimiento de Granada ofreció varios conciertos. Estabanda desfiló a su llegada desde la estación del ferrocarril a la Plaza Mayor.

No faltaron las compañías de Ópera y Zarzuela que tuvieron lugar en el teatro municipal. El circo con elnombre de “La Alegría” fue instalado en la Plaza de la Concepción. Según las crónicas, con “llenos rebosantes”.En esta feria se celebraron los tradicionales mercados agrícolas y de ganadoen los llanos del Valle. Los fuegos artificiales estuvieron a cargo del afamadopirotécnico valenciano Manuel Gómez Sanz y, según las crónicas, “fueron muy buenos en fuerza, brillantes, dibujos de las piezas y combinación de colores. Bien lo apreció el público, que, entusiasmadoaplaudió como se merecía la fiesta que presenciaba”.

*Archivo Municipal. Prensa. Nueva Écija 13 de junio de 1912.

La avenida Miguel de Cervantes, “la calle Nueva” Cien años en la memoria. Juan Méndez Varo.

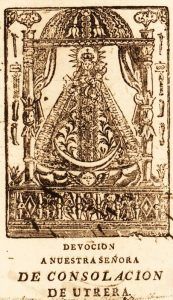

El Papa Urbano VIII concedió a su excelencia don Gaspar de Guzmán, señor conde de Olivares, el patronazgo honorífico de la iglesia y convento de «la beata Madre de Consolación de Utrera», en 1624, según reza textualmente en el buleto original que encontramos, hace algunos años, escrito en latín eclesiástico, dentro del Archivo parroquial de Santa María de la Mesa. Este mismo documento, especifica que era patrono también del colegio mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, origen de la actual universidad hispalense, cuyo primitivo edificio se derribó para abrir la actual Avenida de la Constitución, a comienzos del siglo XX, junto a la capilla que se mantiene en pie en la misma Puerta de Jerez. La adjudicación del patronazgo queda confirmada así mismo por una carta de pago, datada el mismo año, que hemos localizado en el Archivo histórico provincial, entre las escrituras correspondientes al notario Miguel de Baena. Comparece liquidando cierta cantidad económica al convento de Consolación, don Cristóbal Jiménez Gómez, «contador de la hacienda y Estado de su excelencia el señor Conde de Olivares, en nombre y en voz del dicho señor conde». El desembarco en Consolación se produce en los momentos iniciales de su carrera política, después de que en 1621 hubiese sido coronado Felipe IV como rey de España, y se convirtiese, don Gaspar, en el primer representante real.

El Papa Urbano VIII concedió a su excelencia don Gaspar de Guzmán, señor conde de Olivares, el patronazgo honorífico de la iglesia y convento de «la beata Madre de Consolación de Utrera», en 1624, según reza textualmente en el buleto original que encontramos, hace algunos años, escrito en latín eclesiástico, dentro del Archivo parroquial de Santa María de la Mesa. Este mismo documento, especifica que era patrono también del colegio mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, origen de la actual universidad hispalense, cuyo primitivo edificio se derribó para abrir la actual Avenida de la Constitución, a comienzos del siglo XX, junto a la capilla que se mantiene en pie en la misma Puerta de Jerez. La adjudicación del patronazgo queda confirmada así mismo por una carta de pago, datada el mismo año, que hemos localizado en el Archivo histórico provincial, entre las escrituras correspondientes al notario Miguel de Baena. Comparece liquidando cierta cantidad económica al convento de Consolación, don Cristóbal Jiménez Gómez, «contador de la hacienda y Estado de su excelencia el señor Conde de Olivares, en nombre y en voz del dicho señor conde». El desembarco en Consolación se produce en los momentos iniciales de su carrera política, después de que en 1621 hubiese sido coronado Felipe IV como rey de España, y se convirtiese, don Gaspar, en el primer representante real.

En aquellas primeras décadas del siglo XVII, el fenómeno devocional de Consolación no se circunscribe a un ámbito meramente local. Abarca un amplio término supracomarcal. Esos días vive momentos de esplendor y es ya una de las manifestaciones piadosas más populares del Siglo de Oro sevillano. Las peregrinaciones hacia el santuario utrerano se habían incrementado muy considerablemente. Fue cuando alcanzó el mayor número de hermandades filiales, participantes todas ellas en su multitudinaria romería y procesión de cada 8 de septiembre, algo similar a como se formula hoy la del Rocío. En las explanadas de la ermita, ubicada en un enclave estratégico muy bien comunicado con los puertos gaditanos, se desarrollaba durante todo el año una intensa actividad comercial. Allí se instalaba también la feria, estrechamente relacionada con el comercio de las Indias, y en la que atesoraba un protagonismo primordial el mercadeo de la plata y otros metales preciosos. En primera instancia, fue el pueblo llano el que reconoció esta manifestación mariana que se había gestado en un lugar marginal, a las afueras del núcleo urbano. A partir del famoso milagro de la Lámpara de aceite, obrado en torno a 1558, el prestigio de la imagen saltó a América, y universalizaron su bendito nombre los numerosísimos viajeros y soldados de la Armada que le imploraban buen viaje, al pasar por Utrera camino de Sanlúcar de Barrameda rumbo a América. A la aclamación popular le siguió la proclamación oficial. Gracias a un documento del Archivo Municipal de Utrera, sabemos que, a inicios de la década de 1590, había sido nombrada ya patrona de la localidad. A renglón seguido, también comenzaron a rendirle culto las familias aristocráticas más distinguidas del sur de España y las más destacadas de la propia Utrera.

El erudito utrerano Rodrigo Caro publicó la historia del «Santuario de Nuestra Señora de Consolación», en 1622, cuando desempeñaba un cargo relevante como sacerdote y visitador eclesiástico en el arzobispado hispalense. Desentraña los orígenes, detalla numerosos milagros y narra acontecimientos contemporáneos a él. Pero no menciona el nombramiento de Olivares como insigne protector, por lo que este acontecimiento hubo de producirse después de que don Rodrigo terminase su libro. El célebre arqueólogo e historiador, formaba parte del grupo sevillano que constituía el entorno del conde-duque, y tertuliaban con él en los Reales Alcázares, como recrea el profesor Lleo Cañal en su trabajo sobre el círculo sevillano de Olivares. Caro intentó ingresar en la corte varias veces, aunque nunca pudo conseguirlo. Siendo mayor, pretendió ocupar el cargo de cronista de las Indias, aunque sin éxito, como documenta Guy Lazure en el estudio titulado «Rodrigo Caro y la corte de Felipe IV: itinerario de unas ambiciones frustradas». No tenemos documentado si Rodrigo Caro fue quien atrajo al conde-duque a Consolación, aunque es muy probable que su cercanía hubiese influido en la consumación del acercamiento.

Benefactor ilustre

El conde-duque de Olivares fue, en su tiempo, uno de los poquísimos gobernantes españoles comprometidos verdaderamente con la cultura, cuyas acciones de mecenazgos ha glosado maravillosamente su biógrafo John Elliott. Pero en el caso que nos ocupa, su contribución no se centró exclusivamente en el plano artístico, pese a que su amparo terminase enriqueciendo, indirectamente, ciertas cuestiones patrimoniales de este centro religioso y beneficiando el desarrollo de otras cuestiones socioculturales inherentes a Consolación. Aunque el historiador local del siglo XVIII, Pedro Román Meléndez, llegó a adjudicar la financiación del retablo mayor al patrocinio del conde, los documentos no lo corroboran así. Los artífices Luis de Figueroa y Andrés de Ocampo, se comprometieron en 1612 ante notario, con la comunidad de los frailes Mínimos, a realizar unos trabajos que pagaron los conventuales. Además, cuando don Gaspar fue nombrado patrono en 1624, el retablo principal ya estaba concluido. Rodrigo Caro recoge en su historia del Santuario (1622), que en la capilla mayor se levantaba «un hermoso tabernáculo y retablo que estos días le han hecho». Al cabo del tiempo, aquel retablo que comenzó a entallarse en 1612 terminaría siendo sustituido por el que hoy contemplamos, cuya instalación se inició el año 1713.

El conde-duque de Olivares fue, en su tiempo, uno de los poquísimos gobernantes españoles comprometidos verdaderamente con la cultura, cuyas acciones de mecenazgos ha glosado maravillosamente su biógrafo John Elliott. Pero en el caso que nos ocupa, su contribución no se centró exclusivamente en el plano artístico, pese a que su amparo terminase enriqueciendo, indirectamente, ciertas cuestiones patrimoniales de este centro religioso y beneficiando el desarrollo de otras cuestiones socioculturales inherentes a Consolación. Aunque el historiador local del siglo XVIII, Pedro Román Meléndez, llegó a adjudicar la financiación del retablo mayor al patrocinio del conde, los documentos no lo corroboran así. Los artífices Luis de Figueroa y Andrés de Ocampo, se comprometieron en 1612 ante notario, con la comunidad de los frailes Mínimos, a realizar unos trabajos que pagaron los conventuales. Además, cuando don Gaspar fue nombrado patrono en 1624, el retablo principal ya estaba concluido. Rodrigo Caro recoge en su historia del Santuario (1622), que en la capilla mayor se levantaba «un hermoso tabernáculo y retablo que estos días le han hecho». Al cabo del tiempo, aquel retablo que comenzó a entallarse en 1612 terminaría siendo sustituido por el que hoy contemplamos, cuya instalación se inició el año 1713.

El mecenazgo dispensado por Olivares, deja entrever algunas claves interesantes, como la protección política e institucional que el nombramiento le proporcionaría al santuario, así como el prestigio mutuo que se brindarían el conde y Consolación, respectivamente. Con el favor suyo, los frailes Mínimos obtuvieron una serie de exenciones fiscales que ayudaron a aumentar el culto de la Señora y extenderlo hacia otras fronteras. Los religiosos consiguieron las autorizaciones administrativas precisas para la elaboración de medallas de la Virgen, labradas en plata de ley, comercializar cintas con la medida de la imagen, así como el permiso eclesiástico oportuno para pedir limosnas en distintos puertos de España y América.

Desde Felipe II, la monarquía hispánica había puesto su mirada en Consolación, al autorizar el desembarco de los frailes Mínimos en 1561. Décadas más tarde, el principal valido del rey termina por incorporar su templo al elenco de santuarios marianos del país vinculados a la corona española, como por ejemplo el extremeño de Guadalupe. En aquellos momentos del barroco en los que el brillo del oro, proveniente del Nuevo Mundo, contrastaba con la gran mendicidad existente en la calle de los grandes pueblos, Consolación sobresalió entre las demás devociones por los innumerables beneficios y remedios que dispensó a los más humildes. ¿Cuánta grandeza y cuánto poder ostentaba la del Barquito en la Mano? La suficiente como para lograr encandilar también al máximo representante de la primera potencia mundial. Se explica así que Olivares eligiese como defensora suya –para que velara por él en todos sus frentes–, a la Madre que mejor encarna el Corazón de Utrera.

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

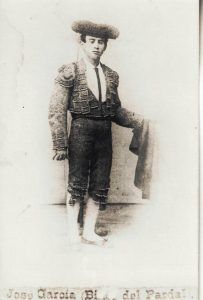

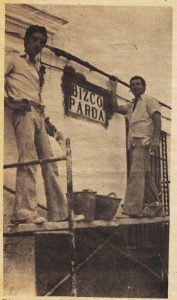

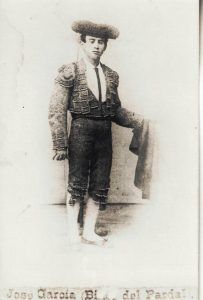

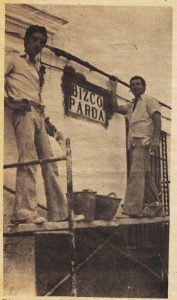

El célebre cómico José García, popularmente conocido por el “El Bizco Pardal”, natural de Écija y conocido por sus chascarrillos que le reportaron fama mundial, nació el 9 de septiembre de 1877 en la calle Molero, nº 5. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, a pesar de que otras versiones lo hacían natural de Sevilla.Pruebas documentales no dejan lugar a dudas de su nacimiento en la ciudad del Sol.

El célebre cómico José García, popularmente conocido por el “El Bizco Pardal”, natural de Écija y conocido por sus chascarrillos que le reportaron fama mundial, nació el 9 de septiembre de 1877 en la calle Molero, nº 5. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, a pesar de que otras versiones lo hacían natural de Sevilla.Pruebas documentales no dejan lugar a dudas de su nacimiento en la ciudad del Sol.

Sí es cierto que “EL Bizco Pardal” se marchó con sus padres y una hermana a Sevilla, donde vivió en la calle Oviedo, nº 9. Su padre trabajócomo zapatero, y su hermana, en la fábrica de tabaco. Por su parte, “El Bizco Pardal” no tuvo oficio concreto, aunque realizó múltiples actividades: repartidor de carne, becerrista, bailaor, cantaor, cómico de taberna, etc. Su principal ilusión, no obstante, era ser torero, pero no llegó a destacar.El don que lo hizo célebre fue su capacidad como cómico, ocupación a la que no se dedicó de manera profesional, sino de forma espontánea en reuniones de amigos.

Según contaba Francisco Vargas González, popularmente conocido como”El Chato de la Campanera”, “El bizco” pasaba temporadas en Écija, pernoctando en casa de una de sus hermanas. En losmeses que pasaba en la ciudad astigitana siempre estaba rodeado de muchos amigos, con frecuencia en los bares, ambientes en los que era conocido por sus chistes y por su genio alegre y desenvuelto. “El Chato de la Campanera” recuerda que solía asistir a todos los velatorios de que los que tenía conocimiento, si bien lo echaban de muchos de ellos por los escándalos que formaba.

Fue el propio Francisco Vargas quien propuso al Ayuntamiento de Écija la colocación de una placa en el lugar de nacimiento del popular cómico, y que hoy se puede ver en la puerta de su casa natal. Sin embargo, no quedó ahí su empeño:también propuso que la calle donde nació, Moleros, fuese rotulada con el nombre de “Bizco Pardal”, y así se hizo.

Fue el propio Francisco Vargas quien propuso al Ayuntamiento de Écija la colocación de una placa en el lugar de nacimiento del popular cómico, y que hoy se puede ver en la puerta de su casa natal. Sin embargo, no quedó ahí su empeño:también propuso que la calle donde nació, Moleros, fuese rotulada con el nombre de “Bizco Pardal”, y así se hizo.

Francisco Vargas González fue aún más lejos y durante varios años organizó varias verbenas en memoria del célebre cómico, concretamente en la popular Callejuela del Cojo. En dichas verbenas tuvieron cabida actuaciones de grupos de sevillanas, cantaores locales y cómicos, así como pruebas deportivas y recreativas.

Si bien no existía una comisión organizadora específica para estos eventos,Francisco Vargas siempre contó con apoyo de todos los vecinos, que se prestaban a exornar sus fachadas con macetas y colgaduras. Especial contribución fue también la de la Asociación de Amigos de Écija y los Ecijanos en Madrid. La verbena se celebraba en la vía pública y los actos eran gratuitos,dado que los artistas colaboraban de manera desinteresada. En una de las verbenas se anunció la presencia de dos conocidos cómicos que no pudieron actuar. Una señora comenzó a protestar porque no se había cumplido la intervención de los humoristas,amenazando con formular una denuncia contra los organizadores. Alguien le indicó que Francisco Vargas era el organizador y muy enojada se dirigió a él con sus airadas protestas. Al señor Vargas lo único que se le ocurrió fue contestar que se pasara, en vista de tal eventualidad, por la “ventanilla”, donde le devolverían el dinero que ella había pagado por su entrada.

Texto de Juan Méndez, corresponsal del diario Sur/Oeste.

La afición al ciclismo se acrecentó en España, y en Écija en particular, a partir del triunfo en el Tour de Francia de Federico Martín Bahamontes. A comienzos de la década de los sesenta del siglo XX, el deporte del pedal tenía sus buenos aficionados, y entre estos, alguien que dedicó muchas horas de trabajo e ilusión para que Écijafuera referente en este deporte tan popular: Emilio Martín Caballero, propietario del que fue famoso “bar Cantarero”. Emilio tenía en su junta directiva a ecijanos emprendedores como José María Martínez, Manuel Gómez, Francisco Blasco, Cristóbal Márquez, Jaime Campoy, Manuel Vargas, Antonio García y Julio Manchado, con los que organizó innumerables pruebas con carácter local, alguna de ellas, coincidiendo con las Ferias de mayo y septiembre o con la popular verbena de Santa Ana del barrio del Puente. Pero esto no quedaba ahí, sino que además la Peña apoyóa jóvenes ciclistas para que pudieran participar en competiciones tanto local como provincial.

Y si digno de elogios es la figura del presidente de la Peña Ciclista Ecijana, Emilio Martín Caballero, también es digna de mención la Antonio Vera Martínez -uno de los pocos empresarios que apoyaron económicamente al deporte base-, pues gracias a su apoyo económico fue posible llevar a la práctica esta bella disciplina en la ciudad. En una de las instantáneas, Antonio Vera posa con el equipo que él patrocinaba en la Plaza de España.

Y si digno de elogios es la figura del presidente de la Peña Ciclista Ecijana, Emilio Martín Caballero, también es digna de mención la Antonio Vera Martínez -uno de los pocos empresarios que apoyaron económicamente al deporte base-, pues gracias a su apoyo económico fue posible llevar a la práctica esta bella disciplina en la ciudad. En una de las instantáneas, Antonio Vera posa con el equipo que él patrocinaba en la Plaza de España.

Otras imágenes nos traen a la memoria una insólita estampa de la Plaza Mayor. Se trata de una carrera ciclista celebrada en el año 1961: junto a los participantes, se aglutinan curiosos y aficionados que presencian cómo los jueces daban la orden de salida a los ciclistas y a los vehículos auxiliares que componían la caravana de la prueba.La competición estuvo organizada por la Peña Ciclista Ecijana, que consiguió ya por este tiempo gran prestigio en Andalucía, pues participaron corredores de Dos Hermanas, Osuna y Córdoba. Los ciclistas dieron una vuelta neutralizada al “Salón”, para emprender la salida oficial en la Avenida de Italia.

Otras imágenes nos traen a la memoria una insólita estampa de la Plaza Mayor. Se trata de una carrera ciclista celebrada en el año 1961: junto a los participantes, se aglutinan curiosos y aficionados que presencian cómo los jueces daban la orden de salida a los ciclistas y a los vehículos auxiliares que componían la caravana de la prueba.La competición estuvo organizada por la Peña Ciclista Ecijana, que consiguió ya por este tiempo gran prestigio en Andalucía, pues participaron corredores de Dos Hermanas, Osuna y Córdoba. Los ciclistas dieron una vuelta neutralizada al “Salón”, para emprender la salida oficial en la Avenida de Italia.

El apoyo moral y económico del municipio a la Peña Ciclista y el trabajo de los componentes de la junta directiva, hizo posible que el ciclismo llegara a alcanzar sus mejores días de gloria. Hay que señalar que sólo en el año 1960, se organizaron tres pruebas: en el mes de junio la ruta Écija-La Carlota; en julio la de Écija-La Luisiana-La Carlota Écija; y en agosto Écija-Carmona-Écija.

La afición al ciclismo fue en auge en estos años pues la Peña Ciclista Ecijana después de las pruebas de carácter local que se llevaban a cabo sobre un circuito urbano: avenida de Italia, La Victoria, Carretera de Osuna y carretera genera hoy Avenida de Andalucía, calles La Victoria, San Benito y Avenida del Genil. Además la peña organizó los trofeos “Ciudad del Sol”,Lo que dio lugar a que se formaran hasta cuatro equipos representativos de la localidad, bajo el patrocinio de otras tantas casas comerciales:Cil, Sigma, Vera Hermanos yCasa Cantareros.

Ni que decir tiene que estas pruebas llegaron a despertar gran expectación. Según un periódico local “La superación de todos sus componentes, se veía apoyada por el animar constante de la multitud, que si en la prueba anterior hubo abundante expectación, ésta sobrepasaba los límites, originando a veces, graves problemas a los corredores, por el gentío tan inmenso que se agolpaba a lo largo del espaciosos y prolongado recorrido.”

Ni que decir tiene que estas pruebas llegaron a despertar gran expectación. Según un periódico local “La superación de todos sus componentes, se veía apoyada por el animar constante de la multitud, que si en la prueba anterior hubo abundante expectación, ésta sobrepasaba los límites, originando a veces, graves problemas a los corredores, por el gentío tan inmenso que se agolpaba a lo largo del espaciosos y prolongado recorrido.”

La Peña Ciclista Ecijana organizó en el verano de los años sesenta del siglo XX una prueba con dos fases: la primera, por equipos; y la segunda, individual cuya carrera fue retransmitida por Radio Juventud con la voz de Pepe Herráinz. Obtuvo un sonoro triunfo el equipo de Casa Cantarero, tanto en la prueba por equipo, como en la individual. Los ganadores fueron Enrique GarcíaGarcía, Manuel Lafuente González y Enrique Martín Bermudo.

Las pruebas de mayor prestigio de las organizadas por la Peña Ciclista Ecijana fueron los Trofeos “Ciudad del Sol”, que suscitaron interés en el ámbito provincial y en el nacional, como se puede demostrar en la repercusión que tuvoen la prensa y radio al concurrir ciclistas de prestigio que también participaron en el Tour de Francia.

La primera edición del Trofeo “Ciudad del Sol” tuvo lugar el día 24 de septiembre de 1960 y recorrió las ciudades de Écija, Marchena, Osuna, Aguadulce, Estepa, Herrera y Écija, siendo su ganador Antonio García del Moral, con un premio de 2000 pesetas y un colchón Flex.El día 1 de octubre de 1961 se celebra la II Edición del Trofeo “Ciudad del Sol”, de 180 kilómetros, con el recorrido Écija, El Viso del Alcor, Mairena, Dos Hermanas, Sevilla, Carmona y Écija. Esta prueba tuvo un presupuesto de 20.000 pesetas y quedó clasificado en primer lugar Jiménez Quiles, que ganó la prueba “Ciudad del Sol’ con trofeo donado por el Ayuntamiento de Écija y 3.000 pesetas en metálico. El premio de la montaña, consistente en una copa de plata y 1.500 pesetas, fue para Joaquín Galera. El de la combatividad, 500 pesetas y copa de plata lo obtuvoSebastián Fernández Dueña. La llegada a meta coincidió con las primeras imágenes de la televisión en Écija.

La primera edición del Trofeo “Ciudad del Sol” tuvo lugar el día 24 de septiembre de 1960 y recorrió las ciudades de Écija, Marchena, Osuna, Aguadulce, Estepa, Herrera y Écija, siendo su ganador Antonio García del Moral, con un premio de 2000 pesetas y un colchón Flex.El día 1 de octubre de 1961 se celebra la II Edición del Trofeo “Ciudad del Sol”, de 180 kilómetros, con el recorrido Écija, El Viso del Alcor, Mairena, Dos Hermanas, Sevilla, Carmona y Écija. Esta prueba tuvo un presupuesto de 20.000 pesetas y quedó clasificado en primer lugar Jiménez Quiles, que ganó la prueba “Ciudad del Sol’ con trofeo donado por el Ayuntamiento de Écija y 3.000 pesetas en metálico. El premio de la montaña, consistente en una copa de plata y 1.500 pesetas, fue para Joaquín Galera. El de la combatividad, 500 pesetas y copa de plata lo obtuvoSebastián Fernández Dueña. La llegada a meta coincidió con las primeras imágenes de la televisión en Écija.

Fuente Memoria de una Década. Écija 1960-1969.

Juan Méndez Varo

Desde muchos años existía en la sacristía de la Iglesia de Santa María, un cuadro de la Virgen del Pilar Patrona de la Hispanidad de gran devoción. Su párroco Francisco Domínguez, con el fin de hacer más tangible esa devoción encargó al escultor sevillano Cayetano González, una imagen de talla que durante muchos años, procesionó por las calles de nuestra ciudad.

Desde muchos años existía en la sacristía de la Iglesia de Santa María, un cuadro de la Virgen del Pilar Patrona de la Hispanidad de gran devoción. Su párroco Francisco Domínguez, con el fin de hacer más tangible esa devoción encargó al escultor sevillano Cayetano González, una imagen de talla que durante muchos años, procesionó por las calles de nuestra ciudad. Diez años estuvo vacío el testero donde se encontraba el altar de la Virgen del Pilar. Todo ello transcurrió así hasta que, tras fallecer el anterior párroco, Francisco Domínguez, se hizo cargo del templo de Santa María un joven sacerdote procedente de El Rubio, Esteban Santos Peña. Sus primeras gestiones fueron levantar uno nuevo y colocar en él a la Virgen del Pilar, que se ejecuta gracias a la ayuda económica recibida de los Marqueses de Almenara, por la devoción y cariño que profesaban a la Parroquia y en recuerdo al desaparecido sacerdote. El nuevo altar fue obra del escultor ecijano Guillermo Riego Vargas, que se valió de restos de antiguos retablos. Fue bendecido por el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis Monseñor José María Cirarda el día 13 de octubre de 1960.

Diez años estuvo vacío el testero donde se encontraba el altar de la Virgen del Pilar. Todo ello transcurrió así hasta que, tras fallecer el anterior párroco, Francisco Domínguez, se hizo cargo del templo de Santa María un joven sacerdote procedente de El Rubio, Esteban Santos Peña. Sus primeras gestiones fueron levantar uno nuevo y colocar en él a la Virgen del Pilar, que se ejecuta gracias a la ayuda económica recibida de los Marqueses de Almenara, por la devoción y cariño que profesaban a la Parroquia y en recuerdo al desaparecido sacerdote. El nuevo altar fue obra del escultor ecijano Guillermo Riego Vargas, que se valió de restos de antiguos retablos. Fue bendecido por el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis Monseñor José María Cirarda el día 13 de octubre de 1960.

La I Fiesta del Algodón tuvo lugar en 1961, incorporándose a la centenaria feria de septiembre. En la Plaza de Santa María, frente al monumento de la Virgen del Valle, se alzó el trono y el dosel, destinados a ser ocupado por la reina y sus damas. En coches enjaezados a la andaluza, llegó el cortejo real acompañado de la Corporación Municipal escoltado por los maceros del Ayuntamiento yhaciendo su triunfal entrada en la plaza bellamente engalanada a los acordes del himno de la ciudad, interpretado por la Banda Municipal.

La I Fiesta del Algodón tuvo lugar en 1961, incorporándose a la centenaria feria de septiembre. En la Plaza de Santa María, frente al monumento de la Virgen del Valle, se alzó el trono y el dosel, destinados a ser ocupado por la reina y sus damas. En coches enjaezados a la andaluza, llegó el cortejo real acompañado de la Corporación Municipal escoltado por los maceros del Ayuntamiento yhaciendo su triunfal entrada en la plaza bellamente engalanada a los acordes del himno de la ciudad, interpretado por la Banda Municipal. En esta edición fue proclamada reina de las fiestas la joven Beatriz Osuna Fernández de Bobadilla, y sus damas, María de los Ángeles Martín Conde, María del Valle Osuna Fernández de Bobadilla, María Dominica Gordon González de Aguilar, Lolita Moreno Díaz, Pilar Osuna Fernández de Bobadilla, Margarita Díaz Martínez, María Victoria Osuna Mínguez, y María del Valle Osuna Saavedra. A continuación, el alcalde de la ciudad dirigió unas palabras a los asistentes y a continuación dar paso a Víctor Losada Galván como presentador del mantenedor y primer pregonero de las fiestas, Manuel Figueroa Rojas.El acto fue presidido por el Gobernador Civil de la Provincia, Hermenegildo Altozano.

En esta edición fue proclamada reina de las fiestas la joven Beatriz Osuna Fernández de Bobadilla, y sus damas, María de los Ángeles Martín Conde, María del Valle Osuna Fernández de Bobadilla, María Dominica Gordon González de Aguilar, Lolita Moreno Díaz, Pilar Osuna Fernández de Bobadilla, Margarita Díaz Martínez, María Victoria Osuna Mínguez, y María del Valle Osuna Saavedra. A continuación, el alcalde de la ciudad dirigió unas palabras a los asistentes y a continuación dar paso a Víctor Losada Galván como presentador del mantenedor y primer pregonero de las fiestas, Manuel Figueroa Rojas.El acto fue presidido por el Gobernador Civil de la Provincia, Hermenegildo Altozano. Desde la apertura de la avenida Miguel de Cervantes, en 1912, las ferias ecijanas, -tanto la extinta de mayo como la de septiembre- tomaron estavía urbana como el centro de la actividad ferial. La portada se instalaba al comienzo de la avenidaes decir, en la propia Plaza Mayor. A lo largo y ancho de la misma quedaban los más variopintos puestos feriales. No faltaban los de turrón, juguetes, venta de alimentos y los de los aguadores quepregonaban la procedencia del líquido (“agua de la barranca” “del Trillo” o de la fuente de “Gallardo”). La función de estos puestos era proveer agua a los viandantes que, por una módica cantidad de dinero, podían beber en los botijos de forma “que a real se podía tragar hasta la jartá”.

Desde la apertura de la avenida Miguel de Cervantes, en 1912, las ferias ecijanas, -tanto la extinta de mayo como la de septiembre- tomaron estavía urbana como el centro de la actividad ferial. La portada se instalaba al comienzo de la avenidaes decir, en la propia Plaza Mayor. A lo largo y ancho de la misma quedaban los más variopintos puestos feriales. No faltaban los de turrón, juguetes, venta de alimentos y los de los aguadores quepregonaban la procedencia del líquido (“agua de la barranca” “del Trillo” o de la fuente de “Gallardo”). La función de estos puestos era proveer agua a los viandantes que, por una módica cantidad de dinero, podían beber en los botijos de forma “que a real se podía tragar hasta la jartá”. No debían andar las arcas municipales con suficiente presupuesto para organizar la feria, toda vez que a través del periódico local Nueva Écija* el alcalde se dirige a los ecijanos con este tenor:”Para que la feria no desmerezca de las anteriores, preciso es que el vecindario acuda con mano generosa, como otras veces, subvencionando esos festejos que serán fuentes de riquezas para todos y que el Ayuntamiento, por sí solo no puede organizar con ellujo y grandeza que desea, pues sólo cuenta para ello con una subvención de 2.399 pesetas y 38 céntimos a este fin, y para evitar molestias al vecindario, se invita al comercio, sociedades, labradores, industriales y a todos los ecijanos, en fin, para que desde hoy hasta elúltimo día del presente mes, se pasen por la secretaría municipal indicando la suma que piensa contribuir al objeto de saber, siquiera sea aproximadamente, la cantidad con que se cuenta para los festejos. Y concluía el bando con este párrafo:Este Ayuntamiento confía en el patriotismo de todos, para que Écija pueda organizar un festival que no desmerezca del realizado en la feria de septiembre del pasado año. Una nota de la redacción al pie del bando exortaba alos ecijanos a concurrir a esta feria y lo hacía de esta forma “Ahora lo que falta es el pueblo, que es el que se beneficia, acuda al llamamiento que se le hace, pues de no acudir y deresultar la feria una mala velada, culpa será de los que no acudan, los cuales, no tendrán derecho a censurar, pues ellos serán los censurados…”. Los ecijanos tuvieron que acudir a la llamada de la primera autoridad local, pues se pudieron organizar todos los festejos, incluidos los fuegos artificiales.

No debían andar las arcas municipales con suficiente presupuesto para organizar la feria, toda vez que a través del periódico local Nueva Écija* el alcalde se dirige a los ecijanos con este tenor:”Para que la feria no desmerezca de las anteriores, preciso es que el vecindario acuda con mano generosa, como otras veces, subvencionando esos festejos que serán fuentes de riquezas para todos y que el Ayuntamiento, por sí solo no puede organizar con ellujo y grandeza que desea, pues sólo cuenta para ello con una subvención de 2.399 pesetas y 38 céntimos a este fin, y para evitar molestias al vecindario, se invita al comercio, sociedades, labradores, industriales y a todos los ecijanos, en fin, para que desde hoy hasta elúltimo día del presente mes, se pasen por la secretaría municipal indicando la suma que piensa contribuir al objeto de saber, siquiera sea aproximadamente, la cantidad con que se cuenta para los festejos. Y concluía el bando con este párrafo:Este Ayuntamiento confía en el patriotismo de todos, para que Écija pueda organizar un festival que no desmerezca del realizado en la feria de septiembre del pasado año. Una nota de la redacción al pie del bando exortaba alos ecijanos a concurrir a esta feria y lo hacía de esta forma “Ahora lo que falta es el pueblo, que es el que se beneficia, acuda al llamamiento que se le hace, pues de no acudir y deresultar la feria una mala velada, culpa será de los que no acudan, los cuales, no tendrán derecho a censurar, pues ellos serán los censurados…”. Los ecijanos tuvieron que acudir a la llamada de la primera autoridad local, pues se pudieron organizar todos los festejos, incluidos los fuegos artificiales. Los medios escritos de la época nos hablan de unas jornadasbrillantes y festivas. Para mayor esplendor de los actos labanda Municipal de música interpretó los toques dealegres dianas; y la banda del Regimiento de Granada ofreció varios conciertos. Estabanda desfiló a su llegada desde la estación del ferrocarril a la Plaza Mayor.

Los medios escritos de la época nos hablan de unas jornadasbrillantes y festivas. Para mayor esplendor de los actos labanda Municipal de música interpretó los toques dealegres dianas; y la banda del Regimiento de Granada ofreció varios conciertos. Estabanda desfiló a su llegada desde la estación del ferrocarril a la Plaza Mayor. El Papa Urbano VIII concedió a su excelencia don Gaspar de Guzmán, señor conde de Olivares, el patronazgo honorífico de la iglesia y convento de «la beata Madre de Consolación de Utrera», en 1624, según reza textualmente en el buleto original que encontramos, hace algunos años, escrito en latín eclesiástico, dentro del Archivo parroquial de Santa María de la Mesa. Este mismo documento, especifica que era patrono también del colegio mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, origen de la actual universidad hispalense, cuyo primitivo edificio se derribó para abrir la actual Avenida de la Constitución, a comienzos del siglo XX, junto a la capilla que se mantiene en pie en la misma Puerta de Jerez. La adjudicación del patronazgo queda confirmada así mismo por una carta de pago, datada el mismo año, que hemos localizado en el Archivo histórico provincial, entre las escrituras correspondientes al notario Miguel de Baena. Comparece liquidando cierta cantidad económica al convento de Consolación, don Cristóbal Jiménez Gómez, «contador de la hacienda y Estado de su excelencia el señor Conde de Olivares, en nombre y en voz del dicho señor conde». El desembarco en Consolación se produce en los momentos iniciales de su carrera política, después de que en 1621 hubiese sido coronado Felipe IV como rey de España, y se convirtiese, don Gaspar, en el primer representante real.

El Papa Urbano VIII concedió a su excelencia don Gaspar de Guzmán, señor conde de Olivares, el patronazgo honorífico de la iglesia y convento de «la beata Madre de Consolación de Utrera», en 1624, según reza textualmente en el buleto original que encontramos, hace algunos años, escrito en latín eclesiástico, dentro del Archivo parroquial de Santa María de la Mesa. Este mismo documento, especifica que era patrono también del colegio mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, origen de la actual universidad hispalense, cuyo primitivo edificio se derribó para abrir la actual Avenida de la Constitución, a comienzos del siglo XX, junto a la capilla que se mantiene en pie en la misma Puerta de Jerez. La adjudicación del patronazgo queda confirmada así mismo por una carta de pago, datada el mismo año, que hemos localizado en el Archivo histórico provincial, entre las escrituras correspondientes al notario Miguel de Baena. Comparece liquidando cierta cantidad económica al convento de Consolación, don Cristóbal Jiménez Gómez, «contador de la hacienda y Estado de su excelencia el señor Conde de Olivares, en nombre y en voz del dicho señor conde». El desembarco en Consolación se produce en los momentos iniciales de su carrera política, después de que en 1621 hubiese sido coronado Felipe IV como rey de España, y se convirtiese, don Gaspar, en el primer representante real.

El conde-duque de Olivares fue, en su tiempo, uno de los poquísimos gobernantes españoles comprometidos verdaderamente con la cultura, cuyas acciones de mecenazgos ha glosado maravillosamente su biógrafo John Elliott. Pero en el caso que nos ocupa, su contribución no se centró exclusivamente en el plano artístico, pese a que su amparo terminase enriqueciendo, indirectamente, ciertas cuestiones patrimoniales de este centro religioso y beneficiando el desarrollo de otras cuestiones socioculturales inherentes a Consolación. Aunque el historiador local del siglo XVIII, Pedro Román Meléndez, llegó a adjudicar la financiación del retablo mayor al patrocinio del conde, los documentos no lo corroboran así. Los artífices Luis de Figueroa y Andrés de Ocampo, se comprometieron en 1612 ante notario, con la comunidad de los frailes Mínimos, a realizar unos trabajos que pagaron los conventuales. Además, cuando don Gaspar fue nombrado patrono en 1624, el retablo principal ya estaba concluido. Rodrigo Caro recoge en su historia del Santuario (1622), que en la capilla mayor se levantaba «un hermoso tabernáculo y retablo que estos días le han hecho». Al cabo del tiempo, aquel retablo que comenzó a entallarse en 1612 terminaría siendo sustituido por el que hoy contemplamos, cuya instalación se inició el año 1713.

El conde-duque de Olivares fue, en su tiempo, uno de los poquísimos gobernantes españoles comprometidos verdaderamente con la cultura, cuyas acciones de mecenazgos ha glosado maravillosamente su biógrafo John Elliott. Pero en el caso que nos ocupa, su contribución no se centró exclusivamente en el plano artístico, pese a que su amparo terminase enriqueciendo, indirectamente, ciertas cuestiones patrimoniales de este centro religioso y beneficiando el desarrollo de otras cuestiones socioculturales inherentes a Consolación. Aunque el historiador local del siglo XVIII, Pedro Román Meléndez, llegó a adjudicar la financiación del retablo mayor al patrocinio del conde, los documentos no lo corroboran así. Los artífices Luis de Figueroa y Andrés de Ocampo, se comprometieron en 1612 ante notario, con la comunidad de los frailes Mínimos, a realizar unos trabajos que pagaron los conventuales. Además, cuando don Gaspar fue nombrado patrono en 1624, el retablo principal ya estaba concluido. Rodrigo Caro recoge en su historia del Santuario (1622), que en la capilla mayor se levantaba «un hermoso tabernáculo y retablo que estos días le han hecho». Al cabo del tiempo, aquel retablo que comenzó a entallarse en 1612 terminaría siendo sustituido por el que hoy contemplamos, cuya instalación se inició el año 1713. El célebre cómico José García, popularmente conocido por el “El Bizco Pardal”, natural de Écija y conocido por sus chascarrillos que le reportaron fama mundial, nació el 9 de septiembre de 1877 en la calle Molero, nº 5. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, a pesar de que otras versiones lo hacían natural de Sevilla.Pruebas documentales no dejan lugar a dudas de su nacimiento en la ciudad del Sol.

El célebre cómico José García, popularmente conocido por el “El Bizco Pardal”, natural de Écija y conocido por sus chascarrillos que le reportaron fama mundial, nació el 9 de septiembre de 1877 en la calle Molero, nº 5. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, a pesar de que otras versiones lo hacían natural de Sevilla.Pruebas documentales no dejan lugar a dudas de su nacimiento en la ciudad del Sol. Fue el propio Francisco Vargas quien propuso al Ayuntamiento de Écija la colocación de una placa en el lugar de nacimiento del popular cómico, y que hoy se puede ver en la puerta de su casa natal. Sin embargo, no quedó ahí su empeño:también propuso que la calle donde nació, Moleros, fuese rotulada con el nombre de “Bizco Pardal”, y así se hizo.

Fue el propio Francisco Vargas quien propuso al Ayuntamiento de Écija la colocación de una placa en el lugar de nacimiento del popular cómico, y que hoy se puede ver en la puerta de su casa natal. Sin embargo, no quedó ahí su empeño:también propuso que la calle donde nació, Moleros, fuese rotulada con el nombre de “Bizco Pardal”, y así se hizo. Y si digno de elogios es la figura del presidente de la Peña Ciclista Ecijana, Emilio Martín Caballero, también es digna de mención la Antonio Vera Martínez -uno de los pocos empresarios que apoyaron económicamente al deporte base-, pues gracias a su apoyo económico fue posible llevar a la práctica esta bella disciplina en la ciudad. En una de las instantáneas, Antonio Vera posa con el equipo que él patrocinaba en la Plaza de España.

Y si digno de elogios es la figura del presidente de la Peña Ciclista Ecijana, Emilio Martín Caballero, también es digna de mención la Antonio Vera Martínez -uno de los pocos empresarios que apoyaron económicamente al deporte base-, pues gracias a su apoyo económico fue posible llevar a la práctica esta bella disciplina en la ciudad. En una de las instantáneas, Antonio Vera posa con el equipo que él patrocinaba en la Plaza de España. Otras imágenes nos traen a la memoria una insólita estampa de la Plaza Mayor. Se trata de una carrera ciclista celebrada en el año 1961: junto a los participantes, se aglutinan curiosos y aficionados que presencian cómo los jueces daban la orden de salida a los ciclistas y a los vehículos auxiliares que componían la caravana de la prueba.La competición estuvo organizada por la Peña Ciclista Ecijana, que consiguió ya por este tiempo gran prestigio en Andalucía, pues participaron corredores de Dos Hermanas, Osuna y Córdoba. Los ciclistas dieron una vuelta neutralizada al “Salón”, para emprender la salida oficial en la Avenida de Italia.

Otras imágenes nos traen a la memoria una insólita estampa de la Plaza Mayor. Se trata de una carrera ciclista celebrada en el año 1961: junto a los participantes, se aglutinan curiosos y aficionados que presencian cómo los jueces daban la orden de salida a los ciclistas y a los vehículos auxiliares que componían la caravana de la prueba.La competición estuvo organizada por la Peña Ciclista Ecijana, que consiguió ya por este tiempo gran prestigio en Andalucía, pues participaron corredores de Dos Hermanas, Osuna y Córdoba. Los ciclistas dieron una vuelta neutralizada al “Salón”, para emprender la salida oficial en la Avenida de Italia. Ni que decir tiene que estas pruebas llegaron a despertar gran expectación. Según un periódico local “La superación de todos sus componentes, se veía apoyada por el animar constante de la multitud, que si en la prueba anterior hubo abundante expectación, ésta sobrepasaba los límites, originando a veces, graves problemas a los corredores, por el gentío tan inmenso que se agolpaba a lo largo del espaciosos y prolongado recorrido.”

Ni que decir tiene que estas pruebas llegaron a despertar gran expectación. Según un periódico local “La superación de todos sus componentes, se veía apoyada por el animar constante de la multitud, que si en la prueba anterior hubo abundante expectación, ésta sobrepasaba los límites, originando a veces, graves problemas a los corredores, por el gentío tan inmenso que se agolpaba a lo largo del espaciosos y prolongado recorrido.” La primera edición del Trofeo “Ciudad del Sol” tuvo lugar el día 24 de septiembre de 1960 y recorrió las ciudades de Écija, Marchena, Osuna, Aguadulce, Estepa, Herrera y Écija, siendo su ganador Antonio García del Moral, con un premio de 2000 pesetas y un colchón Flex.El día 1 de octubre de 1961 se celebra la II Edición del Trofeo “Ciudad del Sol”, de 180 kilómetros, con el recorrido Écija, El Viso del Alcor, Mairena, Dos Hermanas, Sevilla, Carmona y Écija. Esta prueba tuvo un presupuesto de 20.000 pesetas y quedó clasificado en primer lugar Jiménez Quiles, que ganó la prueba “Ciudad del Sol’ con trofeo donado por el Ayuntamiento de Écija y 3.000 pesetas en metálico. El premio de la montaña, consistente en una copa de plata y 1.500 pesetas, fue para Joaquín Galera. El de la combatividad, 500 pesetas y copa de plata lo obtuvoSebastián Fernández Dueña. La llegada a meta coincidió con las primeras imágenes de la televisión en Écija.

La primera edición del Trofeo “Ciudad del Sol” tuvo lugar el día 24 de septiembre de 1960 y recorrió las ciudades de Écija, Marchena, Osuna, Aguadulce, Estepa, Herrera y Écija, siendo su ganador Antonio García del Moral, con un premio de 2000 pesetas y un colchón Flex.El día 1 de octubre de 1961 se celebra la II Edición del Trofeo “Ciudad del Sol”, de 180 kilómetros, con el recorrido Écija, El Viso del Alcor, Mairena, Dos Hermanas, Sevilla, Carmona y Écija. Esta prueba tuvo un presupuesto de 20.000 pesetas y quedó clasificado en primer lugar Jiménez Quiles, que ganó la prueba “Ciudad del Sol’ con trofeo donado por el Ayuntamiento de Écija y 3.000 pesetas en metálico. El premio de la montaña, consistente en una copa de plata y 1.500 pesetas, fue para Joaquín Galera. El de la combatividad, 500 pesetas y copa de plata lo obtuvoSebastián Fernández Dueña. La llegada a meta coincidió con las primeras imágenes de la televisión en Écija.