Gracias a casetas como la del Círculo Mercantil, una de las más antiguas del real, se consolidó la influencia de la Inglaterra victoriana en Sevilla.

Gracias a casetas como la del Círculo Mercantil, una de las más antiguas del real, se consolidó la influencia de la Inglaterra victoriana en Sevilla.

Señala la entrada principal de nuestra feria, una portada monumental que se inspira en antiguas casetas del Círculo Mercantil, en homenaje a la conmemoración de su sesquicentenario aniversario fundacional, después de que sus socios dieran los primeros pasos organizativos en octubre de 1868, coincidiendo con la revolución septembrina. Desde el nacimiento de esta entidad, figuró entre sus propósitos la instalación de una caseta donde poder desarrollar una actividad propia, de eminente carácter socioeconómico. Facilitó la convivencia de integrantes de distintos sectores sociales, en una fiesta de raigambre rural y acogió a personas de la emergente burguesía sevillana, visitantes de otras provincias españolas, y distinguidos extranjeros que venían a vivirla. En aquellos años ya avanzados del siglo XIX, la vida del Mercantil estaba muy cerca del funcionamiento de los clubes londinenses, pues en los atrios de su frecuentada caseta acabaron los británicos por consolidar la Inglaterra victoriana en Sevilla, al tiempo que ayudaron a nuestra ciudad a culminar su tardía Revolución Industrial. A todas aquellas casetas de casinos y sociedades de recreo que existieron cuando la feria permaneció establecida en el Prado de San Sebastián, se debe la reorientación del primitivo carácter ganadero hacia otras formas de esparcimiento lúdico y festivo, después de que contribuyesen a introducir en el recinto a muchos personajes influyentes del momento, que no se hubiesen acercado a él atraídos exclusivamente por el ganado.

En enero de 1870, la sociedad reunida en la Casa Lonja (hoy archivo de Indias y antes Consulado de mercaderes), acuerda establecer su sede en la calle Cuna y formar la junta directiva que presidirá el socio fundador, don Simón Martínez, una vez ya constituida oficialmente ante el Gobierno Civil sevillano, y redactados sus estatutos bajo las pautas políticas que, en materia de economía, anhelaban implantar aquellos burgueses liberales de la ciudad que se agruparon para formar este colectivo, al calor del estallido de la «Gloriosa».

No se había celebrado la sesión inaugural de la sociedad, finalmente organizada el 8 de mayo de 1870, cuando se dio a conocer a los socios, el 6 de abril, que un comerciante había ofrecido la tienda de campaña que poseía alquilada «en el campo de San Sebastián», tal como expresa el acta que nos ha facilitado el profesor José Fernando Gabardón. Por el derecho de entrada, el poseedor de la caseta exigió inicialmente una cantidad económica a cada asistente, aunque sin quedar bien delimitadas las condiciones del disfrute. Por ello, el centro acordó realizar otra propuesta distinta al propietario. A escasos días del inicio de la feria, concretamente el 10 de abril, las dos partes acordaron que los billetes se vendiesen a un precio único por socio, con derecho a los tres días del festejo, sin ninguna restricción.

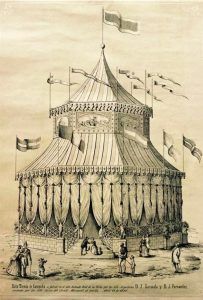

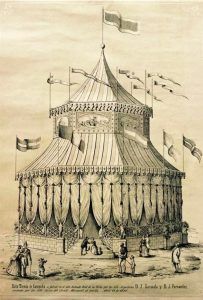

Caseta de un antiguo Círculo Mercantil. El recinto ferial acogió desde su nacimiento, en 1847, el montaje de suntuosas tiendas de campaña de diversos casinos. Una litografía de la Biblioteca Nacional, nos muestra la maravillosa creación de los arquitectos Sarazola y Fernández, en 1856. Según la Guía comercial de Gómez Zarzuela, editada uno de aquellos años, la tienda del ya extinguido Círculo tenía dos plantas, y contaba con salones de baile, restaurant, salón de descanso, gabinete de tocador, caballeriza y alguna que otra alcoba más, similar estéticamente a un templete chino o pabellones de las ferias de Madrid, Barcelona, o las exposiciones internacionales de París y Londres. A partir de la revolución de 1868, los estatutos de los círculos y casinos constituidos con anterioridad a aquella etapa política quedaron sin efecto, por lo que el actual Mercantil no fue una continuidad institucional del otro.

Tres días por 25 reales

Tres días por 25 reales

El Mercantil se comprometió, con el señor de la caseta, a entregarle el importe total de los carnets que se expidiesen, más los de otros que la entidad adquiriría para compromisos institucionales, hasta llegar a cubrir los gastos de montaje, según explican las actas del propio Círculo. En la revista mercantil sevillana denominada «La Luz», del 15 de abril (Sábado Santo) se introdujo esta nota informativa: «Esta Sociedad, según circular que ha pasado a sus socios, ha hecho un contrato con el dueño de la casilla –nombre que recibían las casetas de antaño– que en la feria se conoce como del Círculo Mercantil, por el cual se facilitan a los socios del primero billetes para los tres días de baile, al precio de 25 reales».

Se instaló la primera caseta el mismo año que llegó el tranvía a la feria (1870), un mes antes de la inauguración oficial de la sociedad, gracias al ofrecimiento realizado por don Leandro Catalina, un empresario de maderas que entonces regentaba el «Almacén del Rey», ubicado en Reyes Católicos.

Este comerciante vinculado a Jerez de la Frontera, mantenía contactos muy cercanos con socios como el propio presidente, don Simón Martínez, dedicado al comercio de la ropa y los tejidos, o don Antonio Olmedo López, un reputado vinatero, dedicado al comercio del vino, que vivía en la actual calle Albareda, junto a su hermano Fernando, el célebre canónigo de la catedral. Las aserradoras formaban parte del conglomerado de empresas auxiliares existentes en torno a la industria vinícola para la que se fabricaban múltiples utensilios bodegueros. Era alcalde presidente de la ciudad el comerciante de la calle Sierpes, don Laureano Rodríguez de las Conchas, socio del Círculo Mercantil y miembro de su directiva, que pasó a ser presidente en 1872 a la muerte del fundador.

En aquella época del Sexenio democrático (1868-1874), proliferaron un buen número de estos Círculos comerciales y económicos que estaban impregnados de un gran trasfondo político. También formaban parte del bando republicano en Sevilla, diversos comerciantes significativos asentados en las calles del centro urbano, que ya conocían bien las nuevas tendencias del positivismo e intentaban aplicar un modelo económico y político parecido al de Inglaterra. En este Centro Mercantil se unieron con el firme propósito de luchar en pro de la mejora comercial de sus negocios y el consecuente progreso económico de la ciudad.

Entre los documentos administrativos y distintos programas originales que se conservan en el Archivo Municipal, consta que la feria se celebraba aún, de modo invariable, los días 18, 19 y 20 de abril (martes, miércoles y jueves de Pascua de Resurrección). Ya contaba con un gran renombre tanto dentro como fuera del país. Todo el Prado presentaba un pintoresco panorama de tiendas confeccionadas a base de amplios y lujosos lienzos, montadas por el propio Ayuntamiento, los cuerpos militares, diferentes familias pudientes y diversos casinos, entre los que se encontraba este Mercantil que nos ocupa. Al margen de los tratos ganaderos, se anunciaban en las horas de la noche espectáculos sorprendentes con profusión de luces que iluminaban el campo, la improvisación de cantes y bailes propios de la tierra, otro tipo de música más estilizada y saraos en los que se disponían bailes de salón. Contaba con buenas vías de comunicación y un transporte muy económico, especialmente desde la inauguración del ferrocarril en 1862, debido a la cercanía de la feria con la estación de trenes. Todo favorecía enormemente la asistencia de los que acudían por recreo y de los que lo hacían por motivos de negocio, pues en el Real se suscitaban considerables operaciones mercantiles. En 1870 fue la primera vez que se amplió la celebración a varias jornadas más, a petición de los propios industriales tras las pérdidas económicas ocasionadas por las lluvias. Lo narra así Francisco Collantes de Terán en sus Crónicas de la feria.

Liquidación de rentas

Varios documentos del Archivo Municipal revelan que el ayuntamiento tuvo que llamarle la atención al dueño de la casilla, don Laureano Catalina, al año siguiente de 1871, por no liquidar a tiempo la renta que le correspondía al Asilo de San Fernando, centro benéfico al que iba destinada la recaudación de una serie de tiendas establecidas en el paseo central del Real. En el mes de marzo, don Leandro no había manifestado al Círculo todavía si volvería a ceder el espacio, según informó «La Luz».

En 1893, el Ayuntamiento promovió la fabricación de un grupo de casetas con mayores dimensiones, y le pidió al Círculo Mercantil que montase la suya a la vera de otros casinos, agrupando así las de este tipo de sociedades. Los gallardetes que ondean en el remate de la actual portada, evocan aquellos que hermoseaban el conjunto de casetas que la comisión de festejos dispuso construir entonces, diseñadas por el arquitecto municipal José Sáez. Sobre sus elementos constructivos y distintos motivos ornamentales, nos ha proporcionado una amplia información César Ramírez, autor de la portada conmemorativa de este año. Debemos al investigador Mariano Mateo de Pablo-Blanco, la fotografía que ilustra nuestro artículo, correspondiente a tales casetas agrupadas que se idearon levantar en 1893.

Cultura inglesa

La madrileña revista semanal de «La ilustración española y americana», fue ofreciendo puntual información sobre los hábitos y costumbres inglesas que la colonia británica trajo a nuestra feria, en unos años en los que Inglaterra era la primera potencia económica mundial. En 1872, la expresada revista menciona a Lord Hamilton, cuyo espectacular yate había permanecido anclado en el Guadalquivir, frente al palacio de San Telmo, durante los días festivos. A los señoritos sevillanos les resultaría prácticamente irresistible emular la elegancia de los caballeros anglosajones. Nos visitó el artista y escritor dramático Alfredo Thompson, que acudió a inspirarse en nuestras costumbres. Arribaban muchos hombres de la política, la banca y la aristocracia. Con independencia de los ingleses, deambulaban también norteamericanos, rusos y alemanes. Muchas de las casillas estaban engalanadas con banderas de todas las naciones.

Los ingleses, a los que les perdía el vino jerezano, trajeron las carreras de caballos, que se celebraban en Tablada, conjugándose las grandes fiestas hípicas con las regatas, adoptadas igualmente de su cultura. En las vísperas de la feria de 1876, días 16 y 17 de abril, se acopló una ancha plataforma en el río, desde la que se presenció la competición náutica. A la feria de aquel año llegó el mismísimo príncipe de Gales, don Eduardo VII, proveniente de Gibraltar. En la documentación histórica que conserva este Círculo Mercantil se constata el grado de implicación que llegaron a alcanzar diversas familias inglesas dentro de la sociedad, entendiéndose así, cómo del juego de la pelota llegó a propiciarse la aparición del Sevilla Foot-Ball Club en 1890.

Aquí no llegó la gran Revolución industrial que tuvo Inglaterra, aunque pudimos engancharnos al carro de la transformación y comercialización de muchos productos agropecuarios, gracias también al incomparable escaparate de una feria que, desde mediados del siglo XIX, consiguió atraer a no pocas personas de toda Europa y América. Su implantación constituyó un impulso categórico, de rango internacional, para Sevilla.

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

En el transcurso de la XXXVI Reunión de Asociaciones y entidades culturales en defensa del Patrimonio, celebrada en Málaga del 25 al 28 del pasado mes de mayo, Hispania Nostra se dio a conocer una de sus propuestas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: “que todas las campanas Europeas de toque manual suenen a la vez en un día y hora determinados”.

Por otra parte el Senado aprobó (13 de junio de 2017) una moción conjunta de varios grupos parlamentarios por el que se declara el toque de campanas tradicional como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC)

El toque manual de campanas delproximo 21 de abril será el comienzo de un proceso al que seguirán el inventario de las torres, las campanas/carillones y los campaneros/carillonistas que practican el toque manual en España y en Europa. Esa documentación constituirá la base documental para solicitar a la UNESCO que se reconozca el toque de campanas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, actividad con la que nos proponemos poner el broche al Año Europeo del Patrimonio Cultural.

El toque manual de campanas delproximo 21 de abril será el comienzo de un proceso al que seguirán el inventario de las torres, las campanas/carillones y los campaneros/carillonistas que practican el toque manual en España y en Europa. Esa documentación constituirá la base documental para solicitar a la UNESCO que se reconozca el toque de campanas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, actividad con la que nos proponemos poner el broche al Año Europeo del Patrimonio Cultural.

No podemos pasar por alto estas dos iniciativas, en Écija, pues cuenta con uno de los mejores conjuntos de campanarios de España y con una importante nómina de campanas. Los repiques siempre han sido una gran sinfonía de bronces, aunque lamentablemente hoy venidos a menos debido a la electrificación de las campanas. La modernidad ha suprimido la mano de obra de los campaneros, en aras de la comodidad y la economía de las parroquias con motores que mediante pulsadores hacen girar las campanas, pero su mecanización ha supuesto, en cambio, que sus toques sean monótonos, sin ritmo ni compás. La electrificación de los campanarios ecijanos durante estos últimos años, como digo, ha supuesto un duro golpe a la belleza de la ejecución de los repiques al perder su musicalidad, al igual que se pierde la posibilidad de combinar ritmos, resonancias y fuerza, ya que cuando se tocaban a brazo era posible regular estos factores. Ya no es posible conjugar el volteo de las “medianas”, “esquila” y “esquilón” con el ritmo acompasado con la “gorda” que no es de volteo. Hacer el “trían” y finalizar con el “sino” bueno; tocar las calendas o concluir con los diez golpes de ritual. Y ni mucho menos dejar la campana “muda”, para lo cual todos los campaneros se reunían en la de mejor tono y, aunando esfuerzo, tiraban de la cuerda que les tensaba “el guía” para conseguir que la velocidad apagara su sonido y que volviera suave, muy suave, hasta alcanzar la explosión de júbilo y alegría que aquella campana podía transmitir y de esta forma llegar a todos los confines de la ciudad. Y es que en Écija siempre hubo gran afición a repicar. Era frecuente ver en tiempos pasados voltear abrazados a la campana por la parte exterior de la torre, en un desafío de equilibrio. Adultos y jóvenes, a las órdenes del campanero oficial de la iglesia, participaban en algo que se ha venido en llamar el arte de voltear las campanas. Arte que, en nuestra población, se ha mantenido durante muchos siglos, toda vez que atesora como preciadas joyas magníficas campanas en cada una de sus once torres maravillosas”. No hay que olvidar que las parroquias tenían sus propios campaneros, que eran ministros de la iglesia. Su dedicación era plena, es decir, las veinticuatro horas del día y, precisamente por esa dedicación, se les daba vivienda, que preferentemente estaba situada a los pies de la torre. Los campaneros titulares no sólo tenían la misión de ejecutar los toques, que tienen su encanto y riesgo, sino también su conservación: engrase de sus ejes, verificando todas sus piezas, y restaurando, cuando el tiempo lo precisaba, los antiguos yugos de encinas. Trabajo que requería profesionalidad y garantía, principalmente, en la fijación de los badajos que van cogidos con pellejo de yerga de toro y asegurados a su vez, con una cuerda que actúa de “chivato”. Operación que se debe realizar, como menos, cada cinco años. Era evidente pues la importancia de esta profesión dentro de las actividades parroquiales.

Recuérdese también cómo el boato de los oficios religiosos, entierros, funerales, bodas, etc. lo daban los toques de campanas. De ahí que las parroquias les asignaran un salario equiparable a los organistas y sólo superado por el crucero y el sochantre.

Recuérdese también cómo el boato de los oficios religiosos, entierros, funerales, bodas, etc. lo daban los toques de campanas. De ahí que las parroquias les asignaran un salario equiparable a los organistas y sólo superado por el crucero y el sochantre.

Si tomamos como referencia el año 1837 y, en el caso de la Parroquia de Santa Cruz, los salarios de los ministros de esta iglesia eran los siguientes: Sochantre 400 reales, más 100 que percibían como gratificación por enseñar la doctrina y cantar las calendas; sacristán menor 350; pertiguero 200; crucero 600 y campaneros 400. Pero no siempre se les abonaba en metálico a estos ministros. Al campanero oficial de la Parroquia de Santa Cruz, Pablo Jaén, se le satisfacía su salario con 12 fanegas de trigo y cuatro fanegas de especies y, el resto, en dinero.

Hay que resaltar la especial dedicación del campanero de la Iglesia de Santa Cruz, en el que se unían la pericia y el sentido artístico en el tocar las campanas, sino la atención del reloj de la torre, circunstancia que le hacía uno de los mejor pagados.

No se puede olvidar también que era el único oficio que podía ejercer la mujer dentro de las tareas auxiliares de la iglesia. Recordamos a este respecto cómo en las de Santa María y Santa Cruz, los últimos campaneros fueron mujeres: y que, al fallecer éstas, se extinguieron estas plazas, ocupándolas los sacristanes respectivos, auxiliados por jóvenes aficionados.

No se puede olvidar también que era el único oficio que podía ejercer la mujer dentro de las tareas auxiliares de la iglesia. Recordamos a este respecto cómo en las de Santa María y Santa Cruz, los últimos campaneros fueron mujeres: y que, al fallecer éstas, se extinguieron estas plazas, ocupándolas los sacristanes respectivos, auxiliados por jóvenes aficionados.

Hasta fechas recientes, en los campanarios se venían efectuando tradicionalmente una serie de toques, según las horas y solemnidades del día, bajo la dirección del campanero oficial. Estos toques, entre otros, eran los siguientes: Ángelus, Medio día., Vísperas, Oración. Ánimas (último toque en recuerdo de los difuntos).Calendas (Navidad y titular de la parroquia). Misas (3 llamadas). Viático (salida del Santísimo para los enfermos). Agonía (para recordar a los fieles la obligación de rogar por el difunto). Repiques de 40 horas.

Repiques del Alba (6 mañana).Repiques del Titular y fiestas solemnes. Dobles de primera Dobles de segunda Dobles de tercera Dobles de cuarta

Matraca (sólo el Viernes Santo).Avisos (fuego en la feligresía, a acólitos, cabildo, etc).

El repique general que más campaneros concentraba en una torre era el de las 40 horas y el día de la patrona de la ciudad. Estos se iniciaban con el toque de las 11:30 y a continuación en el de las 12:00, que era ya repique general; con “sino” parado. A las 3:00 se volvía a repicar pero esta vez sólo con las campanas pequeñas o esquilas.

El repique general que más campaneros concentraba en una torre era el de las 40 horas y el día de la patrona de la ciudad. Estos se iniciaban con el toque de las 11:30 y a continuación en el de las 12:00, que era ya repique general; con “sino” parado. A las 3:00 se volvía a repicar pero esta vez sólo con las campanas pequeñas o esquilas.

Otro toque peculiar en la ciudad eran los de calendas. Éste se ejecutaba con las campanas que no eran de volteo. En el caso de la torre de Santiago, con la “Gorda’ y la “Mediana’. Se iniciaba con toque muy suave, casi imperceptible hasta llegar a la máxima intensidad que el campanero podía imprimir, para, desde ese punto, reducir el ritmo paulatinamente hasta que se iniciaba el repique general en el que participaban, según los casos, entre 10 y 15 personas.

LOS CAMPANARIOS ECIJANOS SEGÚN SUS CAMPANAS.

CAMPANAS EN LAS ONCE TORRES

Santa Cruz………………………….. 9

Las Gemelas………………………….0

Ntra Sra. del Carmen………………. 2

Santo Domingo……………………….3

Santa Ana…………………………… 4

Santa María………………………….10

La Victoria…………………………… 1

Santiago el Mayor………………….. 6

San Gil…………………………………5

San Juan Bautista………………….. 8

TOTAL 48

CAMPANAS EN ESPADAÑAS

Rurales 10

Urbanas 33

RESUMEN DE CAMPANAS

Campanas en espadañas Rústicas 10

Campanas en espadañas Urbanas 33

Campanas en Torres 48

Otras 4

Total de campanas en Écija 95

En el Museo Arqueológico de la Parroquia de Santa María se encuentra expuesta la famosa campana verde, del siglo XV, que tiene el interés de reproducir el Pendón de Écija.

Por lo expuesto los ecijanos tenemos que sumarnos a esta iniciativa y echar las campanas al vuelo.

Juan Méndez Varo. Secretario de la Asociación Amigos de Écija

La estructura económica y social del Fuentes de Andalucía durante el Antiguo Régimen se basaba casi en su totalidad, como en la mayoría de las zonas agrícolas peninsulares, en el campo. La agricultura y, en menor grado, la ganadería eran las bases principales de una economíalatifundista precaria y anclada en unos sistemas arcaicos que apenas producían lo necesario para alimentar a una población que dependía directamente de ella en todos los aspectos de su existencia.

Junto al subdesarrollo científico en las técnicas de cultivo, otros aspectos que se escapan al dominio humano van a contribuir a agravar la situación del campo decimonónico español, presentándose periódicamente y que en la mayoría de los casos encontraron difícil solución, tales como las sequías y las plagas de langosta.

Las langostas son voraces insectos herbívoros que constituyen una catástrofe cuando caen en masa sobre unas tierras de cultivos, ya que devoran todo lo que es verde. Es el insecto que popularmente conocemos como cigarrón.

Las plagas de langosta son un desastre natural devastador. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y, desgraciadamente, siguen causando estragos en la actualidad en determinadas regiones del mundo subdesarrollado.

Las plagas de langosta son un desastre natural devastador. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y, desgraciadamente, siguen causando estragos en la actualidad en determinadas regiones del mundo subdesarrollado.

Estas plagas, que afectaban periódicamente a la campiña sevillana, venían a esquilmar aún más estas tierras, puesto que arrasaban las cosechas, ocasionando la pérdida de las mismas y, por lo tanto, la escasez de granos, la subida de los precios y las consiguientes consecuencias negativas para la población.

Ante estas fatales plagas, y teniendo en cuenta la ausencia de medios para exterminar al voraz insecto, los pueblos recurrían a la petición de clemencia divina, organizando novenas, funciones religiosas, procesiones de rogativas… a las devociones principales de las feligresías.

Si ya teníamos constancia de este tipo de cultos que a lo largo de los siglos pasados los fontaniegos habían llevado a cabo ante las imágenes de San Sebastián o el Señor de la Salud, en 1826 una plaga de langosta hizo su aparición por las tierras del término de Fuentes, y el pueblo recurrió al Señor del Postigo.

El 26 de marzo de 1826, «se juntaron los hermanos del Señor de la Humildad en la Ermita, y sitio de costumbre para celebrar cabildo general de cuentas, y tratar otros asuntos concernientes al buen régimen de dicha Hermandad y decuvierta la sagrada imagen de Jesucristo que se venera en ella, dichas las preses que se acostumbran…»bajo la presidencia de D. Antonio José Delgado «Administrador de las Hermitas que se hallan en el recinto de esta vicaría [1], y rector actual de dicha hermandad…» [2]. Junto al citado, la Hermandad estaba regentada por los siguientes hermanos: Nereo Jiménez, hermano mayor; Teodoro García, secretario; Cristóbal Conde y Pablo Gómez, consiliarios; y Sebastián Armesto, Sebastián Fernández Fariñas, Alonso García, José Carretero, Juan Conde, Pablo Arce, Francisco Caballero, Claudio Fernández, Juan López Ruiz, Marcos García, Juan Antonio de Lora, Luis Álvarez, Juan Hidalgo, Sebastián Caro Partero y José Ramos, alcaldes.

El Sr. Rector expuso en el citado cabildo a los hermanos presentes,«que el Ayuntamiento y el Pueblo solicitavan hacer una función de rogativa al Señor de la Humildad por la necesidad que nos afligía de la langosta para que la Hermandad acordara la conbeniente, y desde luego de común consentimiento…» [3].

Los hermanos dieron su aprobación a tal petición, bajo la condición de que se debían poner al Señor «treinta y dos luces [velas de cera] para su conducción, y vuelta, y durante su estancia en la Parroquia cuatro» luces. Del mismo modo decidieron «que se formara la Hermandad en corporación para acompañar a la Sagrada Imagen», cuya procesión de traslado acordaron tuviese lugar el domingo dos de abril, y que durante su permanencia en Santa María la Blanca el Señor debería estar velado ininterrumpidamente por dos hermanos de la Junta de la Hermandad. La función se celebraría al inmediato día del traslado, es decir, el lunes 3 de abril, regresando a la Ermita ese mismo día por la tarde [4].

Tal como había acordado la Hermandad, en la tarde del domingo 2 de abril de1826 tuvo lugar la «Solemne Procesión de Rogativa en la que se trajo el Señor de la Humildad a la Parroquia para hacerle una grande Función para implorar la Divina Clemencia, por estar los campos llenos de langosta» [5].A dicha procesión asistió todo el clero, la comunidad de Mercedarios Descalzos, todas las Hermandades y las autoridades eclesiásticas y civiles de la villa –encabezadas por el alcalde D. Manuel Díaz del Castillo–, constando explícitamente que el clero asistió «todo de gracia», es decir, que no recibieron la cantidad económica estipulada por su participación en actos religiosos de este tipo.

En la mañana del lunes 3 de abril se celebró en Santa María la Blanca la Función al Señor de la Humildad, con asistencia «del Beneficio y todo el Clero: capas Tercia Misa y sermón con Manifiesto» [6].

Detallamos a continuación, por su interés, los gastos que se ocasionaron por la celebración de la función y que se abonaron a la propia Parroquia y a las personas dependientes de esta, asumidos por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que en representación del pueblo habían solicitado tal rogativa.

Beneficio 18 reales y 1 libra y media de cera

27 Señores convidados 81 reales

Sochantre 12 reales y media libra de cera

Sacristán 7 reales

Organista 9 reales

Acólitos 6 reales

Ministro y Honrador 6 reales

Fábrica por los ornamentos 9 reales

Apunte e incienso 1 real y 8 maravedíes

Valor de la cera 32 reales

Tres repiques generales 109 reales

Dos vestuarios 9 reales

Cuatro capas 6 reales

Ascendiendo el gasto total a 293 reales y 8 maravedíes [7].

El gasto de los repiques de campanas fue de la siguiente forma: 42 reales a la Fábrica [a la propia parroquia para su economía particular], 30 reales a San Pedro [a la Cofradía de San Pedro, propietaria del algunas de las campanas], 12 al sochantre, 12 al sacristán y 9 a los acólitos.

El lunes 3 de abril por la tarde aconteció la solemne procesión de regreso del Señor de la Humildad a su Ermita, con la misma asistencia corporativa de autoridades, clero y hermandades que el día anterior, pero con la incorporación de nuevas andas al cortejo, en las que los fieles portaban a San Sebastián, patrón de la villa, y a la Virgen de los Dolores, titular de la Congregación de los Servitas.

El cortejo salió de la Iglesia Parroquial, discurriendo por la calle Carrera en sentido de la Puerta del Monte. «La estación fue extraordinaria, pues fue por el campo» discurriendo por el camino de la Monclova hasta el pozo llamado de «El Rubio» [Pozo de la Reja], y de allí tomaron dirección hasta el Calvario, teniendo en cuenta que por la época que nos ocupa el Calvario se encontraba fuera del núcleo urbano.

Esta referencia nos aporta a su vez otro dato histórico de suma importancia, puesto que la fecha más remota que nos consta de existencia del emplazamiento del Calvario como lugar de culto es 1870, tal y comoaparecía en el azulejo original que se hallaba en el exterior de la Ermita, y que decía: «El día 30 de marzo de 1870 se renovó este Calvario por la piedad y por cuenta del piadoso vecindario».

Una vez llegado el cortejo al Calvario, el «Sr. D. Fernando Sánchez de Vargas, Cura y Beneficiado propio de esta Parroquial, hizo la Bendición que Nuestra Madre la Iglesia tiene determinada contra la Langosta, y animales no vivos a la subsistencia humana».Tras la oración, se reorganizó de nuevo la procesión, partiendo desde el Calvario en dirección al «Postigo del Carbón», donde el Señor de la Humildad entró en su Ermita y el cortejo continuó hasta Santa María la Blanca, donde se dio por concluida la procesión y quedaron las efigies de San Sebastián y Nuestra Señora de los Dolores.

En la documentación parroquial se hace constar también que toda la procesión de rogativa fue «onnino gratis» por parte del clero, «por dictamen delos Sres. Curas propios D. Fernando Sánchez de Vargas, D. Antonio José Delgado y D. Manuel Buiza: atendiendo a que la necesidad era común y así devia asistir el clero gratis» [8].

Días después de la celebración de la rogativa, el cabildo municipal trató el asunto de la langosta en la sesión capitular celebrada el jueves 6 de abril de 1826 [9], presidida por D. Manuel Díaz del Castillo, alcalde mayor, y encontrándose entre los capitulares presentes Lorenzo Ruiz Florindo, aguacil mayor, y a la vez maestro alarife de la villa.

En la sesión, el secretario de la Junta de Extinción de la langosta, que previamente había sido constituida y tenía a su cargo tal menester, dio cuenta y ratificó la existencia de la plaga en la «dehesa de Yeguas de este término, baldío de […], pago de olivar de Tierras Nuevas, Dehesa de Monte de D. Sebastián Adalid y la de pasto que lleva en arrendamiento D. Antonio Armero», cuya extensión era urgente por estar todas las tierras circundantes llenas de sementeras, así como el daño que podría llegar a ocasionar en la arboleda de olivar.

La citada Junta pidió alos señores capitulares los recursos necesarios para atender la urgencia que asolaba a los campos fontaniegos, que había llegado a estos desde las tierras de la Monclova –cuya jurisdicción estaba agregada a Fuentes–, y donde el ayuntamiento ya había intervenido para extinguir la plaga sin resultados.

Visto la necesidad general, el ente municipal no creyó oportuno «por ahora» imponer al pueblo una contribución especial para asumir los gastos de la extinción de la plaga, poniendo a disposición «cuantos auxilios y recursos necesite la Junta para llevar sus deberes en la empresa que se le había confiado».

De este modo, acordaron:

– Que todo vecino, por sola la cualidad de tal, sería gratificado con un celemín por langosta cogida por si o a sus expensas en el término y jurisdicción de la villa, conduciéndola para su enterramiento a los puntos designados.

– Del mismo modo, a aquel vecino que no pudiera o no quisiere contribuir con su implicación personal física, pudiera pagar a otros para que lo hiciesen, a celemín por langosta igualmente.

– También hicieron constar que las medidas promovidas por el ente municipal y la junta para la exterminación de la plaga, no eran incompatibles con otras posibles iniciativas iniciadas por los labradores, hacendados, pizjuajeros o comerciantes, entre otros, siempre que contaran con el parecer de los peritos.

Acuerdos que determinaron fueran publicados por los edictos y pregones de costumbre entre la población.

OTRAS ROGATIVAS AL SEÑOR DE LA HUMILDAD EN EL SIGLO XIX

A lo largo del siglo XIX, se tiene constancia documental de otras rogativas extraordinarias al Señor del Postigo, tales como las acontecidas en 1856 y en 1859, la primera por exceso de lluvias y la segunda por todo lo contrario, la ausencia de las mismas.

El domingo 1 de enero de 1856 se reunió «la junta de Sres. Oficiales en casa del Hermano Mayor con motivo de la angustiosa aflicción que había en el pueblo y en el Reyno causada por el tenaz temporal de lluvias que hasta aquella fecha se había dignado mandar su Divina Majestad, a fin de promover y implorar del Señor su Misericordia, y después de haber hablado todos, se acordó hacer una Novena a nuestro Señor de la Humildad, todo lo mejor que se pudiera» [10].

La novena comenzó el día 11 de enero«con su música», y transcurrió en la propia Ermita de San Francisco, predicando la función que cerró la misma el presbítero D. Juan Antonio López.

Como citábamos antes, tres años después la situación fue totalmente contraria. El 10 de abril de 1859 los hermanos se reunieron en cabildo, en el que se manifestó que hallándose «en el conflicto por la falta de lluvias para los campos, si le parecía a la Hermandad, se bajaría al Señor para hacerle una novena con toda la majestad que nuestras fuerzas alcánzanse» [11].

En la citada reunión se presentaron tres representantes del gremio de arrieros y trajineros, los cuales tenían recogida cierta cantidad de donativos y querían sacar al Señor a la calle en procesión.

Tras las deliberaciones, acordando los presentes se hiciere la novena, y si en el transcurso de ésta el Señor no remediaba, hacer la función y procesión de rogativa pidiendo clemencia divina.

Francis J. González Fernández

www.fuentedelareina.blogspot.com

NOTAS:

1] Fuentes fue cabeza de vicaría eclesiástica hasta el siglo XIX, comprendiendo las iglesias, conventos y ermitas de los territorios de Fuentes y La Monclova.

2] (A)rchivo (H)ermandad de la (H)umildad de (F)uentes de Andalucía. Libro de Acuerdos 1732-1903. Cabildo 1826-III-26. Folio 32 vto.

3] Ibídem. Folio 33.

4] Ibídem. Folio 33.

5] (A)rchivo (P)arroquial Santa María la Blanca de (F)uentes de Andalucía. Libro 14 de Entierros. Folio 226 vto.

6] Ibídem. Folio 226 vto.

7] Ibídem. Folio 226 vto.

8] Ibídem. Folio 227.

9] (A)rchivo (H)istórico Municipal de (F)uentes de Andalucía. Libro 15 Actas Capitulares. Cabildo 1826-IV-26. Folio sin numerar.

10] A.H.H.F. Libro de Acuerdos en Op. Cit. Cabildo 1856/I/1. Folio 54 vto.

11] A.H.H.F. Libro de Acuerdos en Op. Cit. Cabildo 1859/IV/10. Folios 59 vto. – 60.

El pintor vivió en la época de mayor

esplendor barroco, cuando las cofradías no

llegaban a la Catedral hasta el Miércoles Santo,

pero celebraban cabildos de hermanos el domingo

JULIO MAYO

A Murillo le tocó vivir en sus distintas etapas vitales (1617-1682), el esplendor barroco más álgido de una Semana Santa que, en el terreno espiritual, exhibirá la intensidad de un exacerbado fervor penitencial, orientado a la contemplación del misterio de la cruz. Esta profundización en los postulados del concilio de Trento, centrados en revivir la Pasión y Muerte de Jesucristo en aquella Sevilla superpoblada que mantenía la cabecera comercial de la Carrera de Indias y en la que se cometían tantos pecados –según los clérigos–, motivó un gran reproche teológico por parte del mundo protestante que no entendía que esos cultos no tuvieran su centro en la Resurrección del Señor.

La participación directa de Murillo en la defensión y definición del misterio de la concepción inmaculada de María, ayudó a que el culto mariano creciese en la ciudad y se equilibrase, por tanto, el exclusivamente dedicado a Cristo los días de la Semana Mayor. Por su profunda experiencia espiritual, Murillo podía competir en cuanto a su comportamiento con cualquier canónigo de la catedral. Pero no por ello renunció al compromiso de formar parte de aquella Semana Santa germinante.

La participación directa de Murillo en la defensión y definición del misterio de la concepción inmaculada de María, ayudó a que el culto mariano creciese en la ciudad y se equilibrase, por tanto, el exclusivamente dedicado a Cristo los días de la Semana Mayor. Por su profunda experiencia espiritual, Murillo podía competir en cuanto a su comportamiento con cualquier canónigo de la catedral. Pero no por ello renunció al compromiso de formar parte de aquella Semana Santa germinante.

El 3 de mayo de 1653, ingresó como hermano de la antigua cofradía de la Vera Cruz, establecida en su capilla del convento «casa-grande» de San Francisco, para la que había pintado una Inmaculada Concepción junto al fraile franciscano, fray Juan de Quirós, en 1652. Sin embargo, su estreno cofrade se produjo en 1644, al hacerse hermano de la de Nuestra Señora del Rosario, del convento dominico de San Pablo. También intervino, en 1657, en el alquiler de una serie de túnicas para los cofrades de Montesión. Facilitó hábitos para la procesión de Semana Santa.

Según un expediente del Archivo del Arzobispado, se le abonaron 562 reales de vellón «por el alquiler de las túnicas de sangre y de luz que dio para la estación de el Jueves Santo». Con el tiempo, muchas de las imágenes titulares de las cofradías que se reactivaron entonces, terminaron efigiándose bajo los parámetros artísticos de sus creaciones pictóricas.

Todas las cofradías de sangre radicaban en iglesias de conventos, ermitas y parroquias apartadas de la catedral, adonde tenían la obligación de acudir en el transcurso de sus respectivos desfiles procesionales, después de disponerlo así el cardenal don Fernando Niño de Guevara, en el sínodo diocesano de 1604. Pero, sin embargo, aquel sínodo prohibió que se celebrasen procesiones el Domingo de Ramos, porque tal día día no podían entrar pasos en el monumental templo.

Aquel siglo que le tocó vivir a Murillo, las cofradías no llegaban a la catedral hasta el Miércoles Santo. Las reglas de muchas hermandades de aquel tiempo nos revelan que, en cambio, era tradicional la celebración de cabildos de hermanos el Domingo de Ramos, así como organizar y distribuir las demandas de limosnas, con cuya recaudación se sufragaban los gastos de la salida. Un expediente del Archivo de la Catedral de Sevilla, que contiene decretos emitidos por el señor provisor del arzobispado, fechados entre 1620 y 1633, conserva uno que prohibía asistir a las mujeres, de noche, a la iglesia, y regulaba la visita que se realizaba durante la cuaresma a la Cruz del Campo, concretándose que las mujeres fuesen por la mañana y los hombres cumpliesen por la tarde.

Hasta dos hermandades dedicadas al título de la Entrada de Jesús en Jerusalén llegaron a coexistir en aquella misma centuria. Una es la actual hermandad de la Borriquita, y la otra, que era de Triana, terminó extinguiéndose. Esta última corporación sí parece que llegó a salir algún que otro Domingo de Ramos, aunque sin retirarse de su demarcación trianera. No es hasta muy finales del siglo XVII, en 1696, cuando la autoridad eclesiástica ordenó incluir en las reglas de la Amargura que la estación debía cumplirla el Domingo de Ramos. Así se conformó como jornada de procesiones.

Ceremoniales en la Catedral

El edificio de mayor relevancia de la ciudad era, en el siglo XVII, la Seo Metropolitana y Patriarcal, como centro multifuncional más destacado de la época Moderna. Con gran pompa y riguroso protocolo, se conmemoraban eventos solemnísimos en los que participaban las instituciones de poder más representativas (corporación municipal, justicia, dirigentes de la Casa de la Contratación y la propia Iglesia hispalense). Las vísperas del Domingo de Ramos se iniciaban en el domingo anterior, conocido como el de «Lázaro». El «Sábado de Ramos», tenía lugar la ceremonia de la «ostensión de la Seña» (reboleo de la bandera negra con cruz roja, a cargo de un ministro eclesiástico, con la que se anunciaba la proximidad de los días santos en los que el Redentor padeció por nosotros). Ese mismo sábado, quedaba ya abierta la catedral para la procesión de palmas del Domingo de Ramos, cuyas puertas no se cerraban durante la Semana Santa, con el fin de no interrumpir el recorrido litúrgico durante las jornadas penitenciales.

Con la entonación de la antífona «Asperges me» se verificaba el ritual de bendición de los ramos de olivos, mientras se rociaban las palmas y ramitas de olivos con agua bendita, especialmente preparada para la Semana Santa. A continuación, salía la «Procesión de los Ramos» alrededor del templo catedralicio, a la que asistían todas las cruces parroquiales. Los fieles cantaban, imitando a los niños hebreos que salieron a recibir al Señor con el «Hosanna». Mientras la procesión discurría por debajo de las gradas, tañían las campanas de la Giralda. Se hacía el «Attollite portas» en la puerta de la «Entrada del Señor en Jerusalén», conocida como la de Campanillas, que es por donde el cortejo regresaba al interior. De este modo, la catedral constituía una imagen metafórica de la Jerusalén del Cielo, por lo que la entrada de los fieles portando palmas y ramas de olivos era equiparable a la consecución de la Gloria como fin de salvación. Acto seguido se celebraba el canto de la Pasión, antes de proceder a oficiar la misa y el sermón propio del día.

Procesión de Palmas en 1649

Expresa literalmente un Libro de costumbres litúrgicas de la Catedral de Sevilla que «este año de 1649, el Domingo de Ramos no pudo salir la procesión de los Ramos por ençima de gradas por haber llovido y llover toda la mañana. Aunque no llovió cuando salió hizose la procesión por las últimas naves de la iglesia, salió por el lado del púlpito de la Epístola y la nave de la antigua a la puerta de San Miguel, y por detrás del Monumento a la pila del Bautismo y a la puerta de los Palos y salió al dicho patio a la puerta de los meaderos y entró por la puerta de la Entrada de Jerusalén y allí se hizo al estación y ceremonia de cerrar la puerta». No se suspendió por la epidemia, sino por la inundación provocada por el Guadalquivir.

Representación pasional

En 1611, Alonso Lobo compuso para la catedral un libro de polifonía con el repertorio de Semana Santa, en el cual se habían incorporado las cuatro Pasiones. Merced a la documentación obrante en el Archivo de la Catedral sobre ceremoniales litúrgicos, sabemos que, en 1630, se escenificaba el canto de la Pasión. En la puerta de la capilla mayor se había colocado un tablado pequeño, donde un cantor encarnaba a Cristo. «Saldrán los tres (cantores) de la sacristía, los que han de cantar la Pasión, el primero el que hace el Evangelista y el segundo el que significa a las personas particulares y el último el que hace la persona de Cristo». Los músicos, tenían la obligación de asistir el Domingo de Ramos, como bien ha estudiado Juan Ruiz Jiménez en su trabajo sobre la actividad musical en la catedral, «para cantar los Pasos que tocan a la plebe, conforme están señalados en el libro que hay de esto». Por la «Regla de Coro» se sabe que la versión que se interpretaba del himno «Strope Vexilla regis» de Francisco Guerrero, fue sustituida por la de Luis Bernardo Jalón en el siglo XVII. El altar mayor quedaba cubierto por un amplio velo blanco hasta que era rasgado y retirado el Miércoles Santo. Desde Sevilla se exportaron todos estos ceremoniales a las iglesias de América, donde se conservan todavía muchos rituales en catedrales como la de Quito (Ecuador).

Procesión de Huesos

Por la tarde, la hermandad de la Santa Caridad, de la que formaba parte Murillo, y para la que también realizó grandes cuadros, organizaba una procesión con restos óseos y cajas mortuorias en las que se traían, desde fuera de la ciudad, los despojos mortales de personas de devenir miserable. Cumplía así con uno de sus fines piadosos: enterrar a los pobres. Y, sobre todo, a los defenestrados por la sociedad (mendigos, ladrones, ahorcados, condenados, asesinados, pendencieros, bandoleros y un amplio número de personajes de la marginalidad más desarraigada). El pintoresco cortejo lo abría el muñidor, cuya figura aún conserva la Hermandad. Al cabo de la comitiva venían los ataúdes y urnas de huesos de los pobres, portados a hombros por los cofrades de la Caridad. Atravesaban la catedral y cruzaban la actual Avenida para llegar a la capilla del colegio de San Miguel, donde hoy se encuentra la plaza del Cabildo. Allí había un compás, o cementerio, donde un benefactor mandó remozar una capilla para que los entierros de los proscritos también fuesen dignos.

Pese a la riqueza litúrgica y la grandeza institucional de nuestra santa iglesia catedral, en la que se han solemnizado rituales litúrgicos imponentes, como en ninguna otra de España, la religiosidad popular de nuestra ciudad se ha engrandecido en el escenario donde públicamente pidieron perdón por sus pecados tantos penitentes, tantos devotos y tanta gente con sus disciplinas, rezos y promesas: las calles de Sevilla.

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

Fuente: ABC SEVILLA 25-03-2018-SEVILLA-54

Écija cuenta entre sus glorias la de haber sido evangelizada por el mismo San Pablo. La antigua Astigi, la Écija de hoy, rivalizó con Tarragona en sus recuerdos paulinos. Con tal motivo desde el día 25 de enero de 1963, festividad de la Conversión del Apóstol, se sucedieron los actos conmemorativos del XIX centenario de la llegada a España de San Pablo, Patrón Canónico. La ciudad se engalanó especialmente, respirándose ambiente festivo. Se iniciaron los actos en la Iglesia de Santa Bárbara, por el obispo auxiliar monseñor Cirarda, quien bendijo el nuevo “paso” del Patrón que fue costeado por el Municipio astigitano.

Écija cuenta entre sus glorias la de haber sido evangelizada por el mismo San Pablo. La antigua Astigi, la Écija de hoy, rivalizó con Tarragona en sus recuerdos paulinos. Con tal motivo desde el día 25 de enero de 1963, festividad de la Conversión del Apóstol, se sucedieron los actos conmemorativos del XIX centenario de la llegada a España de San Pablo, Patrón Canónico. La ciudad se engalanó especialmente, respirándose ambiente festivo. Se iniciaron los actos en la Iglesia de Santa Bárbara, por el obispo auxiliar monseñor Cirarda, quien bendijo el nuevo “paso” del Patrón que fue costeado por el Municipio astigitano.

A continuación se organizó la tradicional procesión con la asistencia de autoridades civiles y militares, y del obispo auxiliar, acompañado del clero secular y regular de la ciudad. Figuraban también representaciones de Hermandades de Gloria y Penitencia y la Policía Municipal con uniformes de gran gala. La procesión partió de la Iglesia de Santa Bárbara para tomar la Plaza de España, Más y Prat, Santa Cruz y Almonas, hasta llegar al Convento de San Pablo y Santo Domingo. El templo se encontraba igualmente bellamente exornado yen él tuvo lugar el solemne medio pontifical interpretándose la misa a cuatro voces a mixtas, dirigida por el coadjutor de la Parroquia de Santiago, Ramón González Montaño. Concelebró la solemne misa, Fernando Torralba y García Soria, actuando de subdiácono, el salesiano Antonio Martín Notario; de diácono, Francisco García Gallardo, cura propio de Santiago;subdiácono de honor, FranciscoBegines párroco de San Gil; de presbítero Rogelio Rodríguez Naranjo, asistente al trono, Rafael Rodríguez Remesal, y comentador y organizador de los actos el párroco de la Iglesia de Santa María, EstebanSantos Peña.

A continuación se organizó la tradicional procesión con la asistencia de autoridades civiles y militares, y del obispo auxiliar, acompañado del clero secular y regular de la ciudad. Figuraban también representaciones de Hermandades de Gloria y Penitencia y la Policía Municipal con uniformes de gran gala. La procesión partió de la Iglesia de Santa Bárbara para tomar la Plaza de España, Más y Prat, Santa Cruz y Almonas, hasta llegar al Convento de San Pablo y Santo Domingo. El templo se encontraba igualmente bellamente exornado yen él tuvo lugar el solemne medio pontifical interpretándose la misa a cuatro voces a mixtas, dirigida por el coadjutor de la Parroquia de Santiago, Ramón González Montaño. Concelebró la solemne misa, Fernando Torralba y García Soria, actuando de subdiácono, el salesiano Antonio Martín Notario; de diácono, Francisco García Gallardo, cura propio de Santiago;subdiácono de honor, FranciscoBegines párroco de San Gil; de presbítero Rogelio Rodríguez Naranjo, asistente al trono, Rafael Rodríguez Remesal, y comentador y organizador de los actos el párroco de la Iglesia de Santa María, EstebanSantos Peña.

Al terminar el Evangelio, el obispo se dirigió a los fieles glosando al Santo Patrón, en la conmemoración del XIX aniversario de la venida a España, y de su estancia en Tarragona y Écija. Seguidamente sedio lectura al documento en el que acredita y relata el milagro del Santo Apóstol. Después de terminado el solemne medio pontifical, nuevamente se organizó la comitiva, que en rogativa, recorrió las calles de la ciudad, para regresar al Templo Bárbara.

Fuente Memoria de una década: Écija, 1960-1969. Juan Méndez Varo

En Sevilla apenas queda ya rastro devocional del culto exitoso que se le rindió a San Sebastián en el pasado. Desde la Edad Media, este santo, que en el padecimiento de su brutal martirio fue tirado a una cloaca, se especializó en proteger milagrosamente a las poblaciones, por las que intermediaba librándolas de los mortíferos efectos de las epidemias de peste. Es así como se hizo popular en toda Europa. Desde el último tercio del siglo XV, se prodigaron «Las pestes» en demasía, registrándose no pocas durante el transcurso del XVI y buena parte del XVII. Una urbe tan populosa como Sevilla, padeció sus estragos debido al importante tráfico comercial y humano que albergó, muy principalmente a partir del Descubrimiento de América, e intensificación del comercio con Flandes. Las grandes pestilencias coincidieron históricamente con agudas crisis existenciales, por lo que los pobladores de la principal metrópolis del mundo, ampliamente atendidos espiritual y pastoralmente por miles de clérigos e infinidad de iglesias, ermitas, hospitales y conventos, entendieron que el cataclismo provenía como consecuencia de sus pecados. Era un castigo de Dios.

En Sevilla apenas queda ya rastro devocional del culto exitoso que se le rindió a San Sebastián en el pasado. Desde la Edad Media, este santo, que en el padecimiento de su brutal martirio fue tirado a una cloaca, se especializó en proteger milagrosamente a las poblaciones, por las que intermediaba librándolas de los mortíferos efectos de las epidemias de peste. Es así como se hizo popular en toda Europa. Desde el último tercio del siglo XV, se prodigaron «Las pestes» en demasía, registrándose no pocas durante el transcurso del XVI y buena parte del XVII. Una urbe tan populosa como Sevilla, padeció sus estragos debido al importante tráfico comercial y humano que albergó, muy principalmente a partir del Descubrimiento de América, e intensificación del comercio con Flandes. Las grandes pestilencias coincidieron históricamente con agudas crisis existenciales, por lo que los pobladores de la principal metrópolis del mundo, ampliamente atendidos espiritual y pastoralmente por miles de clérigos e infinidad de iglesias, ermitas, hospitales y conventos, entendieron que el cataclismo provenía como consecuencia de sus pecados. Era un castigo de Dios.

«Desde el año 1502 –escribió el cronista don Andrés Bernáldez– comenzaron a haber muchas hambres e muchas enfermedades de modorra e pestilencia, hasta este de 1507 que comenzó en el mes de enero (…/..). Murieron mucha gente. En este lugar donde yo estuve, escapamos yo y el sacristán heridos y sangrados cada dos veces, y finaronse cuatro mozos que andaban en la Iglesia, que no escapó ninguno. E de quinientas personas que había en mi parroquia de este lugar (Los Palacios), se finaron ciento y sesenta, entre chicos y grandes. Todas las mujeres que criaban e daban leche escaparon, y si moría una era entre ciento».

Muchos cadáveres de los apestados se sepultaban en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián, un pequeño templo bajo-medieval (origen de la actual parroquial del mismo título ubicada en el Porvenir), cuya existencia se remonta a mediados del siglo XIV. Perteneció al gremio de los genoveses y en su seno nació una hermandad dedicada a esta particular advocación. Finalmente, el ermitorio terminó siendo cedido al cabildo de la catedral en 1505, cuya entidad ha gobernado su uso prácticamente hasta la segundad mitad del pasado siglo XX. Curiosamente, en la documentación eclesiástica figura denominada como «Casa del Bienaventurado Martir San Sebastian del Campo».

Muchos cadáveres de los apestados se sepultaban en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián, un pequeño templo bajo-medieval (origen de la actual parroquial del mismo título ubicada en el Porvenir), cuya existencia se remonta a mediados del siglo XIV. Perteneció al gremio de los genoveses y en su seno nació una hermandad dedicada a esta particular advocación. Finalmente, el ermitorio terminó siendo cedido al cabildo de la catedral en 1505, cuya entidad ha gobernado su uso prácticamente hasta la segundad mitad del pasado siglo XX. Curiosamente, en la documentación eclesiástica figura denominada como «Casa del Bienaventurado Martir San Sebastian del Campo».

Una clara muestra de la estrecha vinculación del santo con la religiosidad popular sevillana son los cuantiosos rituales de aflicción que se celebraron. La Iglesia colmaba de gracias a quien visitara aquella iglesia tan alejada. Estaba fuera de las murallas, en el ancho prado que hoy conocemos con el nombre de San Sebastián. El Papa León X concedió indulgencias, en 1517, a quienes asistieran a ella en la festividad propia del santo, el 20 de enero, y se quedasen a escuchar misa. Cuando se produjo la epidemia de peste del año 1576, el Ayuntamiento y el Cabildo catedralicio acordaron celebrar una función solemne todos los años en honor de San Sebastián, el mismo día litúrgico suyo, con procesión de ambos cuerpos corporativos, desde la catedral hasta la ermita y el posterior regreso a la Seo Metropolitana. Este ceremonial se organizó durante varios siglos anualmente, hasta que se hizo la última vez en 1869. Si no llovía, la asistencia a la procesión era muy elevada. El propio Miguel de Cervantes comenta de Isabela, protagonista de su novela «La española Inglesa», que ella «jamás visitó el río, ni pasó a Triana, ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y puerta de Xerez, e día, si le hace claro, de San Sebastián, celebrado de tanta gente que apenas se puede reducir a número».

Una clara muestra de la estrecha vinculación del santo con la religiosidad popular sevillana son los cuantiosos rituales de aflicción que se celebraron. La Iglesia colmaba de gracias a quien visitara aquella iglesia tan alejada. Estaba fuera de las murallas, en el ancho prado que hoy conocemos con el nombre de San Sebastián. El Papa León X concedió indulgencias, en 1517, a quienes asistieran a ella en la festividad propia del santo, el 20 de enero, y se quedasen a escuchar misa. Cuando se produjo la epidemia de peste del año 1576, el Ayuntamiento y el Cabildo catedralicio acordaron celebrar una función solemne todos los años en honor de San Sebastián, el mismo día litúrgico suyo, con procesión de ambos cuerpos corporativos, desde la catedral hasta la ermita y el posterior regreso a la Seo Metropolitana. Este ceremonial se organizó durante varios siglos anualmente, hasta que se hizo la última vez en 1869. Si no llovía, la asistencia a la procesión era muy elevada. El propio Miguel de Cervantes comenta de Isabela, protagonista de su novela «La española Inglesa», que ella «jamás visitó el río, ni pasó a Triana, ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y puerta de Xerez, e día, si le hace claro, de San Sebastián, celebrado de tanta gente que apenas se puede reducir a número».

El Abad Gordillo recoge en su libro, «Religiosas estaciones», que el pueblo sevillano acudía a la ermita en masa, en la primera mitad del siglo XVII, con el propósito de implorar la intercesión de su titular, especialmente cuando «hay peste». Había hasta tres imágenes distintas de San Sebastián y una de San Roque, tallada por el escultor Gaspar del Águila hacia 1578. Pero intramuros de la ciudad, San Sebastián cosechó igualmente un seguimiento piadoso relevante. Según el Abad Gordillo, contaba con «muchos altares y capillas dentro de la ciudad, dedicados a su nombre y devoción que celebran en ellas muchas memorias y misas». Además, existieron otras tantas cofradías con el mismo título devocional. Pueden servirnos los ejemplos de dos corporaciones. La del hospital de San Sebastián que hubo en el siglo XV en la calle de San Vicente (luego nombrado de San Pedro y San Pablo, sobre cuyos terrenos se levantó el convento de San Antonio). Y recoger también otra fundada en el hospital de los Toneleros, en la Carretería, donde acudía mucha «gente de la mar pobres y sin capas», en la que existió la de «Los Remedios y San Sebastián» (esta se fusionó con la hermandad de la Virgen de la Luz que pasó a la parroquia de San Miguel al extinguirse este hospital a finales del siglo XVI).

Mártir y protector

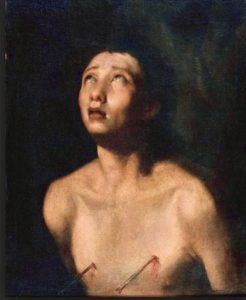

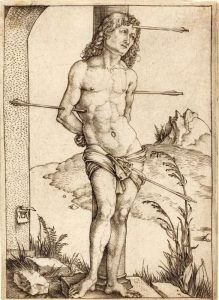

San Sebastián fue un soldado romano, que vivió en el siglo III, y fue martirizado por no renunciar a la fe cristiana. Sobrevivió al primer martirio, en el que fue asaetado con flechas sobre su cuerpo desnudo. Volvió a retar al emperador de Roma, quien decretó que fuese apaleado. Tras ser arrojado a un husillo, se apareció en sueños a Santa Lucía para señalar dónde se hallaba su cuerpo. Es el defensor contra la peste más prestigioso que hubo en la Edad Media. Al significarse por ayudar a los cristianos, el Papa Cayo lo nombró «Defensor de la Iglesia». Iconográficamente, se ha concebido con rostro y cuerpo joven, casi desnudo, atado a un árbol, traspasado por las flechas punzantes.

San Sebastián fue un soldado romano, que vivió en el siglo III, y fue martirizado por no renunciar a la fe cristiana. Sobrevivió al primer martirio, en el que fue asaetado con flechas sobre su cuerpo desnudo. Volvió a retar al emperador de Roma, quien decretó que fuese apaleado. Tras ser arrojado a un husillo, se apareció en sueños a Santa Lucía para señalar dónde se hallaba su cuerpo. Es el defensor contra la peste más prestigioso que hubo en la Edad Media. Al significarse por ayudar a los cristianos, el Papa Cayo lo nombró «Defensor de la Iglesia». Iconográficamente, se ha concebido con rostro y cuerpo joven, casi desnudo, atado a un árbol, traspasado por las flechas punzantes.

San Sebastián en la provincia

Según el profesor Sánchez Herrero, en el siglo XVI existieron en muchos pueblos del antiguo Reino de Sevilla ermitas y hospitales consagrados a San Sebastián, en donde curiosamente radicaron también cofradías de Vera Cruz, como sucedió en Utrera, Dos Hermanas o Villafranca de la Marisma. El trajín del río y la Carrera de Indias incidió notablemente en la propagación vertiginosa de los contagios de pestilencias. Aquel fenómeno calamitoso suscitó una angustiosa temeridad y los ayuntamientos de innumerables localidades proclamaron patrón a San Sebastián en los primeros años de «La Peste», mucho antes de la que se propagó y extendió en 1649 y 1650.

Es patrón, entre otros municipios, de Puebla del Río, Marchena, Lora del Río, Fuentes de Andalucía, Camas, Tomares, Los Molares, Villafranca de la Marisma (actual Los Palacios y Villafranca), Brenes Villaverde del Río y Cantillana. Curiosamente, casi todas las localidades ribereñas orilladas al Guadalquivir lo proclamaron intercesor. Ocurre así también en los casos de Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María.

*enlace web: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-san-sebastian-patron-defensor-peste-sevilla-201801210838_noticia.html

JULIO MAYO ES HISTORIADOR

Gracias a casetas como la del Círculo Mercantil, una de las más antiguas del real, se consolidó la influencia de la Inglaterra victoriana en Sevilla.

Gracias a casetas como la del Círculo Mercantil, una de las más antiguas del real, se consolidó la influencia de la Inglaterra victoriana en Sevilla. Tres días por 25 reales

Tres días por 25 reales

El toque manual de campanas delproximo 21 de abril será el comienzo de un proceso al que seguirán el inventario de las torres, las campanas/carillones y los campaneros/carillonistas que practican el toque manual en España y en Europa. Esa documentación constituirá la base documental para solicitar a la UNESCO que se reconozca el toque de campanas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, actividad con la que nos proponemos poner el broche al Año Europeo del Patrimonio Cultural.

El toque manual de campanas delproximo 21 de abril será el comienzo de un proceso al que seguirán el inventario de las torres, las campanas/carillones y los campaneros/carillonistas que practican el toque manual en España y en Europa. Esa documentación constituirá la base documental para solicitar a la UNESCO que se reconozca el toque de campanas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, actividad con la que nos proponemos poner el broche al Año Europeo del Patrimonio Cultural. Recuérdese también cómo el boato de los oficios religiosos, entierros, funerales, bodas, etc. lo daban los toques de campanas. De ahí que las parroquias les asignaran un salario equiparable a los organistas y sólo superado por el crucero y el sochantre.

Recuérdese también cómo el boato de los oficios religiosos, entierros, funerales, bodas, etc. lo daban los toques de campanas. De ahí que las parroquias les asignaran un salario equiparable a los organistas y sólo superado por el crucero y el sochantre. No se puede olvidar también que era el único oficio que podía ejercer la mujer dentro de las tareas auxiliares de la iglesia. Recordamos a este respecto cómo en las de Santa María y Santa Cruz, los últimos campaneros fueron mujeres: y que, al fallecer éstas, se extinguieron estas plazas, ocupándolas los sacristanes respectivos, auxiliados por jóvenes aficionados.

No se puede olvidar también que era el único oficio que podía ejercer la mujer dentro de las tareas auxiliares de la iglesia. Recordamos a este respecto cómo en las de Santa María y Santa Cruz, los últimos campaneros fueron mujeres: y que, al fallecer éstas, se extinguieron estas plazas, ocupándolas los sacristanes respectivos, auxiliados por jóvenes aficionados. El repique general que más campaneros concentraba en una torre era el de las 40 horas y el día de la patrona de la ciudad. Estos se iniciaban con el toque de las 11:30 y a continuación en el de las 12:00, que era ya repique general; con “sino” parado. A las 3:00 se volvía a repicar pero esta vez sólo con las campanas pequeñas o esquilas.

El repique general que más campaneros concentraba en una torre era el de las 40 horas y el día de la patrona de la ciudad. Estos se iniciaban con el toque de las 11:30 y a continuación en el de las 12:00, que era ya repique general; con “sino” parado. A las 3:00 se volvía a repicar pero esta vez sólo con las campanas pequeñas o esquilas. Las plagas de langosta son un desastre natural devastador. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y, desgraciadamente, siguen causando estragos en la actualidad en determinadas regiones del mundo subdesarrollado.

Las plagas de langosta son un desastre natural devastador. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y, desgraciadamente, siguen causando estragos en la actualidad en determinadas regiones del mundo subdesarrollado. La participación directa de Murillo en la defensión y definición del misterio de la concepción inmaculada de María, ayudó a que el culto mariano creciese en la ciudad y se equilibrase, por tanto, el exclusivamente dedicado a Cristo los días de la Semana Mayor. Por su profunda experiencia espiritual, Murillo podía competir en cuanto a su comportamiento con cualquier canónigo de la catedral. Pero no por ello renunció al compromiso de formar parte de aquella Semana Santa germinante.

La participación directa de Murillo en la defensión y definición del misterio de la concepción inmaculada de María, ayudó a que el culto mariano creciese en la ciudad y se equilibrase, por tanto, el exclusivamente dedicado a Cristo los días de la Semana Mayor. Por su profunda experiencia espiritual, Murillo podía competir en cuanto a su comportamiento con cualquier canónigo de la catedral. Pero no por ello renunció al compromiso de formar parte de aquella Semana Santa germinante.

Écija cuenta entre sus glorias la de haber sido evangelizada por el mismo San Pablo. La antigua Astigi, la Écija de hoy, rivalizó con Tarragona en sus recuerdos paulinos. Con tal motivo desde el día 25 de enero de 1963, festividad de la Conversión del Apóstol, se sucedieron los actos conmemorativos del XIX centenario de la llegada a España de San Pablo, Patrón Canónico. La ciudad se engalanó especialmente, respirándose ambiente festivo. Se iniciaron los actos en la Iglesia de Santa Bárbara, por el obispo auxiliar monseñor Cirarda, quien bendijo el nuevo “paso” del Patrón que fue costeado por el Municipio astigitano.

Écija cuenta entre sus glorias la de haber sido evangelizada por el mismo San Pablo. La antigua Astigi, la Écija de hoy, rivalizó con Tarragona en sus recuerdos paulinos. Con tal motivo desde el día 25 de enero de 1963, festividad de la Conversión del Apóstol, se sucedieron los actos conmemorativos del XIX centenario de la llegada a España de San Pablo, Patrón Canónico. La ciudad se engalanó especialmente, respirándose ambiente festivo. Se iniciaron los actos en la Iglesia de Santa Bárbara, por el obispo auxiliar monseñor Cirarda, quien bendijo el nuevo “paso” del Patrón que fue costeado por el Municipio astigitano. A continuación se organizó la tradicional procesión con la asistencia de autoridades civiles y militares, y del obispo auxiliar, acompañado del clero secular y regular de la ciudad. Figuraban también representaciones de Hermandades de Gloria y Penitencia y la Policía Municipal con uniformes de gran gala. La procesión partió de la Iglesia de Santa Bárbara para tomar la Plaza de España, Más y Prat, Santa Cruz y Almonas, hasta llegar al Convento de San Pablo y Santo Domingo. El templo se encontraba igualmente bellamente exornado yen él tuvo lugar el solemne medio pontifical interpretándose la misa a cuatro voces a mixtas, dirigida por el coadjutor de la Parroquia de Santiago, Ramón González Montaño. Concelebró la solemne misa, Fernando Torralba y García Soria, actuando de subdiácono, el salesiano Antonio Martín Notario; de diácono, Francisco García Gallardo, cura propio de Santiago;subdiácono de honor, FranciscoBegines párroco de San Gil; de presbítero Rogelio Rodríguez Naranjo, asistente al trono, Rafael Rodríguez Remesal, y comentador y organizador de los actos el párroco de la Iglesia de Santa María, EstebanSantos Peña.

A continuación se organizó la tradicional procesión con la asistencia de autoridades civiles y militares, y del obispo auxiliar, acompañado del clero secular y regular de la ciudad. Figuraban también representaciones de Hermandades de Gloria y Penitencia y la Policía Municipal con uniformes de gran gala. La procesión partió de la Iglesia de Santa Bárbara para tomar la Plaza de España, Más y Prat, Santa Cruz y Almonas, hasta llegar al Convento de San Pablo y Santo Domingo. El templo se encontraba igualmente bellamente exornado yen él tuvo lugar el solemne medio pontifical interpretándose la misa a cuatro voces a mixtas, dirigida por el coadjutor de la Parroquia de Santiago, Ramón González Montaño. Concelebró la solemne misa, Fernando Torralba y García Soria, actuando de subdiácono, el salesiano Antonio Martín Notario; de diácono, Francisco García Gallardo, cura propio de Santiago;subdiácono de honor, FranciscoBegines párroco de San Gil; de presbítero Rogelio Rodríguez Naranjo, asistente al trono, Rafael Rodríguez Remesal, y comentador y organizador de los actos el párroco de la Iglesia de Santa María, EstebanSantos Peña. En Sevilla apenas queda ya rastro devocional del culto exitoso que se le rindió a San Sebastián en el pasado. Desde la Edad Media, este santo, que en el padecimiento de su brutal martirio fue tirado a una cloaca, se especializó en proteger milagrosamente a las poblaciones, por las que intermediaba librándolas de los mortíferos efectos de las epidemias de peste. Es así como se hizo popular en toda Europa. Desde el último tercio del siglo XV, se prodigaron «Las pestes» en demasía, registrándose no pocas durante el transcurso del XVI y buena parte del XVII. Una urbe tan populosa como Sevilla, padeció sus estragos debido al importante tráfico comercial y humano que albergó, muy principalmente a partir del Descubrimiento de América, e intensificación del comercio con Flandes. Las grandes pestilencias coincidieron históricamente con agudas crisis existenciales, por lo que los pobladores de la principal metrópolis del mundo, ampliamente atendidos espiritual y pastoralmente por miles de clérigos e infinidad de iglesias, ermitas, hospitales y conventos, entendieron que el cataclismo provenía como consecuencia de sus pecados. Era un castigo de Dios.

En Sevilla apenas queda ya rastro devocional del culto exitoso que se le rindió a San Sebastián en el pasado. Desde la Edad Media, este santo, que en el padecimiento de su brutal martirio fue tirado a una cloaca, se especializó en proteger milagrosamente a las poblaciones, por las que intermediaba librándolas de los mortíferos efectos de las epidemias de peste. Es así como se hizo popular en toda Europa. Desde el último tercio del siglo XV, se prodigaron «Las pestes» en demasía, registrándose no pocas durante el transcurso del XVI y buena parte del XVII. Una urbe tan populosa como Sevilla, padeció sus estragos debido al importante tráfico comercial y humano que albergó, muy principalmente a partir del Descubrimiento de América, e intensificación del comercio con Flandes. Las grandes pestilencias coincidieron históricamente con agudas crisis existenciales, por lo que los pobladores de la principal metrópolis del mundo, ampliamente atendidos espiritual y pastoralmente por miles de clérigos e infinidad de iglesias, ermitas, hospitales y conventos, entendieron que el cataclismo provenía como consecuencia de sus pecados. Era un castigo de Dios. Muchos cadáveres de los apestados se sepultaban en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián, un pequeño templo bajo-medieval (origen de la actual parroquial del mismo título ubicada en el Porvenir), cuya existencia se remonta a mediados del siglo XIV. Perteneció al gremio de los genoveses y en su seno nació una hermandad dedicada a esta particular advocación. Finalmente, el ermitorio terminó siendo cedido al cabildo de la catedral en 1505, cuya entidad ha gobernado su uso prácticamente hasta la segundad mitad del pasado siglo XX. Curiosamente, en la documentación eclesiástica figura denominada como «Casa del Bienaventurado Martir San Sebastian del Campo».

Muchos cadáveres de los apestados se sepultaban en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián, un pequeño templo bajo-medieval (origen de la actual parroquial del mismo título ubicada en el Porvenir), cuya existencia se remonta a mediados del siglo XIV. Perteneció al gremio de los genoveses y en su seno nació una hermandad dedicada a esta particular advocación. Finalmente, el ermitorio terminó siendo cedido al cabildo de la catedral en 1505, cuya entidad ha gobernado su uso prácticamente hasta la segundad mitad del pasado siglo XX. Curiosamente, en la documentación eclesiástica figura denominada como «Casa del Bienaventurado Martir San Sebastian del Campo». Una clara muestra de la estrecha vinculación del santo con la religiosidad popular sevillana son los cuantiosos rituales de aflicción que se celebraron. La Iglesia colmaba de gracias a quien visitara aquella iglesia tan alejada. Estaba fuera de las murallas, en el ancho prado que hoy conocemos con el nombre de San Sebastián. El Papa León X concedió indulgencias, en 1517, a quienes asistieran a ella en la festividad propia del santo, el 20 de enero, y se quedasen a escuchar misa. Cuando se produjo la epidemia de peste del año 1576, el Ayuntamiento y el Cabildo catedralicio acordaron celebrar una función solemne todos los años en honor de San Sebastián, el mismo día litúrgico suyo, con procesión de ambos cuerpos corporativos, desde la catedral hasta la ermita y el posterior regreso a la Seo Metropolitana. Este ceremonial se organizó durante varios siglos anualmente, hasta que se hizo la última vez en 1869. Si no llovía, la asistencia a la procesión era muy elevada. El propio Miguel de Cervantes comenta de Isabela, protagonista de su novela «La española Inglesa», que ella «jamás visitó el río, ni pasó a Triana, ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y puerta de Xerez, e día, si le hace claro, de San Sebastián, celebrado de tanta gente que apenas se puede reducir a número».

Una clara muestra de la estrecha vinculación del santo con la religiosidad popular sevillana son los cuantiosos rituales de aflicción que se celebraron. La Iglesia colmaba de gracias a quien visitara aquella iglesia tan alejada. Estaba fuera de las murallas, en el ancho prado que hoy conocemos con el nombre de San Sebastián. El Papa León X concedió indulgencias, en 1517, a quienes asistieran a ella en la festividad propia del santo, el 20 de enero, y se quedasen a escuchar misa. Cuando se produjo la epidemia de peste del año 1576, el Ayuntamiento y el Cabildo catedralicio acordaron celebrar una función solemne todos los años en honor de San Sebastián, el mismo día litúrgico suyo, con procesión de ambos cuerpos corporativos, desde la catedral hasta la ermita y el posterior regreso a la Seo Metropolitana. Este ceremonial se organizó durante varios siglos anualmente, hasta que se hizo la última vez en 1869. Si no llovía, la asistencia a la procesión era muy elevada. El propio Miguel de Cervantes comenta de Isabela, protagonista de su novela «La española Inglesa», que ella «jamás visitó el río, ni pasó a Triana, ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y puerta de Xerez, e día, si le hace claro, de San Sebastián, celebrado de tanta gente que apenas se puede reducir a número». San Sebastián fue un soldado romano, que vivió en el siglo III, y fue martirizado por no renunciar a la fe cristiana. Sobrevivió al primer martirio, en el que fue asaetado con flechas sobre su cuerpo desnudo. Volvió a retar al emperador de Roma, quien decretó que fuese apaleado. Tras ser arrojado a un husillo, se apareció en sueños a Santa Lucía para señalar dónde se hallaba su cuerpo. Es el defensor contra la peste más prestigioso que hubo en la Edad Media. Al significarse por ayudar a los cristianos, el Papa Cayo lo nombró «Defensor de la Iglesia». Iconográficamente, se ha concebido con rostro y cuerpo joven, casi desnudo, atado a un árbol, traspasado por las flechas punzantes.

San Sebastián fue un soldado romano, que vivió en el siglo III, y fue martirizado por no renunciar a la fe cristiana. Sobrevivió al primer martirio, en el que fue asaetado con flechas sobre su cuerpo desnudo. Volvió a retar al emperador de Roma, quien decretó que fuese apaleado. Tras ser arrojado a un husillo, se apareció en sueños a Santa Lucía para señalar dónde se hallaba su cuerpo. Es el defensor contra la peste más prestigioso que hubo en la Edad Media. Al significarse por ayudar a los cristianos, el Papa Cayo lo nombró «Defensor de la Iglesia». Iconográficamente, se ha concebido con rostro y cuerpo joven, casi desnudo, atado a un árbol, traspasado por las flechas punzantes.